|

|

|

|

|

|

|

2025�N1���P��

�@�V�����N�������܂����B���N�������N�ł���܂��悤�ɁB

�@�u���O�͍���̃u���O�̎ʐ^���N���b�N����ƌ����܂��B

2024�N1��1��

�@�V�����N�������܂����B���N�������N�ł���܂��悤�ɁB

�u���O���ĊJ���邱�Ƃɂ��܂����B����̃u���O�̎ʐ^���N���b�N����Əo�܂�(2023.12.18)

�@�O��́u�g���V�l�̃u���O�v�́A2006�N����2015�N�܂łŁA2019�N�ɍĊJ���悤�Ƃ��܂������A�����܂���ł����B����͂��̃y�[�W�̉��̕��ɂ���܂�����A�������N���b�N����ƃW�����v���܂��B

�͂�ƃs�A�m�i2023.8.30�j �͂�ƃs�A�m�i2023.8.30�j

�@�����̂͂�͍��N4�ɂȂ�܂����B�����͏o�ΑO�̒��j���A�[���͂킽���ƁA���ɂ͉Ɠ��ƈꏏ�ɋߏ����U�����Ă��܂��B2�N�قǑO����A���ƉƓ����s�A�m�ŘA�e�̗��K�����Ă���ƁA�͂���ꏏ�ɉ̂��悤�ɂȂ�܂����B�����̓���𓊍e�����Ƃ���A5���̖���NHK���s�����ǂ��������Ă���܂����B

�����Ԃ��x�݂��܂����i2023.8.25�j

�@�����Ŏ���85�ɂȂ�܂����B�R���i�ň���������C���������āA�C�͂����������A���������ڂ��Ȃ��Ȃ�A�ڂ͖{�����V��Ȃ��œǂ߂܂����A�e���r�̏����������͋߂Â��Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ��A���͏��������Ȃ��Đl�̘b�͕����������Ƃ������Ȃ�܂����B����ł��D��S�͂Ȃ��Ȃ������Ă��܂���B�ŋ߂̓��[�e�B�́u���{����`�v���ʔ����Ȃ��āA����������ƍl�������ȂƎv���悤�ɂȂ�܂����B�����p�\�R���Ńj���[�X��������AChatGPT�ʼn�b���y����AStable

Diffusion�ŊG��`���Ċy����ł��܂��B�s�A�m�͂������Ȃ����e���܂��u�N�V�R�X�E�|�X�g�v�́A�����́u�͂�v���ꏏ�ɉ̂��Ă����̂ŁA������1��͒e���Ă��܂��B���̃z�[���y�[�W���悤�₭�X�V���錳�C���łĂ��܂����B�������ꂩ��ł��B

����ꂽ�������߂āi2021.9.5�j ����ꂽ�������߂āi2021.9.5�j

�@���N�̏t����R���i�̊������L�����āA�N�������̎�����Ғʂ��ȊO�͂قƂ�NJO�o���Ȃ��Ȃ�܂����B����8�����Ŏ��͂悤�₭83�ɂȂ�܂������A����܂Ő}���قɒʂ��l�߂̖{�̒��������̂��A�S���A�}�]������w�����邱�Ƃɂ��āA�ʂ�1/3���炢�Ɍ���܂����B���̕��A1���ɂ����鎞�Ԃ������āA����Ȃ�ɓǏ��̊y���݂��ς��܂����B40�N�O��1�x�ǂݏI���A������I�ɉ��x���ǂݕԂ��Ă��āA10�N�O�ɕʖ�Œʓǂ����w����ꂽ�������߂āx��3���������ēǂݏI���܂����B���̃y�[�W�ɋv���Ԃ�ɂ��̂��Ƃ������Â�܂����B�C���X�g�͏W�p�Е��ɂ́w���������ꂽ���U�x�̕\���̃C���X�g�ł��B�������N�̍��̏����肪�����߂��W���x���g�Ƃ̌����̏�ʂ��Ǝv���܂��B

�N���X�}�X�E�R���T�[�g�ŘA�e�i2019.12

�@�@2019�N12��22��(�y)�A�c������q�s�A�m�����̃N���X�}�X�E�R���T�[�g���J����܂����B�Ɠ�������܂ł̃s�A�m��������ς����3�N�A����́u�N�V�R�X�|�X�g���Ɠ��ƘA�e�����Ă��������܂����B1��ڂ́u�A���F�E�}���A�v�A2��ڂ́u�������H�݂����v�ł������A��������Ȃ�ْ����܂����B

�u�͂�v�͐��܂�Ĕ��N�ɂȂ�܂����i2019.10�j �u�͂�v�͐��܂�Ĕ��N�ɂȂ�܂����i2019.10�j

�@�U���͊��ő����āA����Ƃ��������t���čs���̂�����Ƃł��B�Ɠ��ƃs�A�m�̘A�e�����Ă���Ɩ��Ĉꏏ�ɉ̂��܂��B��K�̎��̕����ɋ삯�オ��悤�ɂȂ�܂����B���̎U���ɏ����Y���A��čs���Ă����o�����̈�m�u�ɁA�o���悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@

�@���̔��N�͐l�ԂȂ�10���炢�ł��B

������n�S���t���i2019.10�j ������n�S���t���i2019.10�j

�@10��13��(��)�A�˔g�В��ɂ�鑊����̒n�S���t����s���ی𗬉�قŊJ�Â���܂����B�S�z���Ă����䕗19�����O���ɒʂ�߂��܂����B�S�������m�Âɗ��ŁA���̐��ʂ�吨�̐l�ɒ����Ă����������Ƃ��ł��܂����B������������o�[�������āA�݂�Ȃ܂��܂�������Ă��܂��B

�킪�ƂɁu�͂�v�����܂����i2019.8�j �킪�ƂɁu�͂�v�����܂����i2019.8�j

�@���ƂƂ��̕�ɖS���Ȃ����Č��̏����Y�̌�A���炭�₵�����Ă��܂������A�悤�₭�A�V�����Č��̐Ԃ����́u�͂�v���A�킪�Ƃɗ��܂����B���܂�Ă���1�������ŁA�̏d��2.2kg�قǂł����B

�@���܂�Ă����5�����Ł@3��̃��N�`���ƁA�����a�̗\�h���˂ƁA���s�s�ւ̓o�^���ς܂��āA�ŋ߂悤�₭�U���ɘA��čs���悤�ɂȂ�܂����B���C�ŁA�Ƃ̒����͂��Ⴌ����Ă��܂��B

������e�����߉��i2019.3�j ������e�����߉��i2019.3�j

�@3��23���A��15�e�����߉�J����܂����B����q�����������āA2010�N2��13���̑�1�e�����߉�̃v���O�����������5�Ȃł������̂ɍ����10�ȁA���t�҂�6���ł������̂�13���Ƒ吨�ɂȂ�܂����B�˔g�搶���q�����̓w�͂̎����ł��B���N�̏H�ɂ͋��s���ی𗬉�ق�2��ڂ̉��t��\�肳��Ă���A����Ɍ����āA�݂�Ȃ̈ӋC���݂��������܂����B

�H��u���������v�̂��Ƃ���(2018.10�j �H��u���������v�̂��Ƃ���(2018.10�j

�@�V�����V�R���w�̓�́A���˓��C�ɓ˂��o�������̐�[�ɂ��鍑���h�Ɂu�����������v��2018�N�̂��Ƃ�����J���܂����B����͍���ɂ���A���˓��C�̌i�ς����ꂢ�ł����B���傤�ǎR���p��n���������ɂ��邫���l�����ŁA�R����߉Ԕ����J����Ă��܂������A���Ƃ��͍���҂���ŁA������̍L���������������̂͏�������ǂ��Ƃ����̂ŁA���H�㏭��������肵�ďh�ʼn��U���܂����B

���{�w�̂��Ƃ���(2017.10�j ���{�w�̂��Ƃ���(2017.10�j

�@���N2018�N�͖����ېV150�N�ɂ�����܂��̂ŁA���s�͍��ނ�������Ȃ��ƁA1�N�O�̍��N���̉���́u���{�w�v�ł��Ƃ�����J���܂����B���s����͐V�R���ŐV����������āA�����o�X�Ŕ��܂ōs���܂����B�z�e���͏������m�߂��̏������u�̒����ɂ���A������A���隬�������܂������A���̓��̋e���l�ɂ͉��x���C�����ōs���A����̑ۂނ����Ί_���g�ɐ����l�q�������L��������܂��B�R���̖��w�u�j�Ȃ�v�́A���̋e���l�ɊO���D����̍U�������ď�����������Ƃ��̉̂��ƕ�������Ă��܂����B�����͏������m�A���˘F�A���隬�Ȃǂ��ꏏ�Ɍ����܂����B

������䂩�����i2018.9�j ������䂩�����i2018.9�j

�@9��15���A��14��䂩����J����܂����B����q�����������āA�ƂĂ����₩�ɁA���t�����m�Â̐��ʂ��o�āA�ƂĂ��������̂ł����B��q�̈����ނ���A����30�N�x�{�铹�Y�L�O�R���N�[���̃W���j�A�̕��ŎO�ʓ��܂��ʂ����āA�݂�ȂŊ�э����܂����B

�����Y(2018.5) �����Y(2018.5)

�@16�N�ԉ������Ă��������̎Č��̏����Y����N���Ɏ��ɂ܂����B�����������ŁA����܂ł��܂�肪�t���܂���ł������A�悤�₭�z���o�b����錳�C���o�Ă��܂����B���͎U���̒S���ł�������A���C�ȊԂ͖����ꏏ�ɎU�����܂����B�����͂قƂ�ljƓ��Ɠ�l�Ə����Y�Ɖ߂����Ă��āA�܂�ʼnƑ��̈���ł����B���͉Ƃ̑O�̒�ʼnԂɈ͂܂�Ė����Ă��܂��B

�˖����̑�(2018.5) �˖����̑�(2018.5)

�@���R�E�݁i�쑤�̊݁j��n��������400.���[�g���قǏ㗬�Ɍ������ĕ����ƁA�˖����̑ꂪ����A���s�s�ɂ��V�������D�Ő�������Ă��܂��B�n�S�ŏK�����u���s���v�ɏo�Ă���̂ŁA���R�ɍs�����тɂ��̕ӂ��ʂ�A�ȑO�͉��̕\�����Ȃ������̂ŁA�Δ�ł����ĂĖႦ����ȂƎv���Ă��܂�����O�肪���Ȃ��܂����B���R�͉Ƃ��痒�d��15���قǂŗǂ��s���܂��̂ŁA���ꂩ��̊y���݂��ł��܂����B

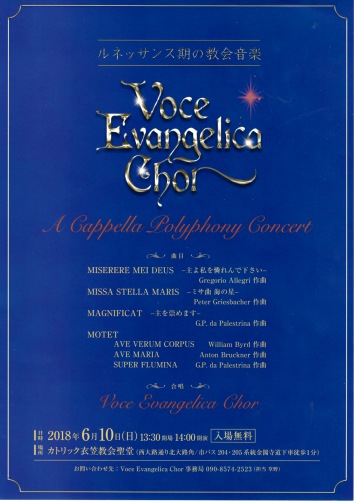

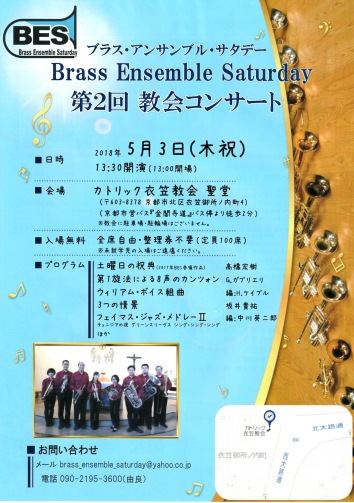

�ߊ}����̃R���T�[�g (2018.4)�@ �ߊ}����̃R���T�[�g (2018.4)�@

�@�J�g���b�N�ߊ}����i���̍s���Ă��鋳��j�̐����ōs����R���T�[�g�̂��ē��ł��B�E�̃|�X�^�[���N���b�N���Ă���������Ώڍׂ��ǂ߂܂��B5��3���i�؏j�j�������A6��10��(��)���E���ł��B����������ꖳ���ł��B�ߊ}����̏ꏊ�́A���s�A����H�Ɩk��H���˂����������ꏊ�ɂ���A�s��u���t�����v����k��150���[�g���s�����Ƃ���ɂ���܂��B

������e�����߉��i2018.3�j ������e�����߉��i2018.3�j

�@3��24���A��13�e�����߉�J����܂����B��N�H�̋��s���ی𗬉�ّ�z�[���ł̒n�̉��t��������āA�݂�Ȑ���オ���ĐV�����N�̂��e�����߂����܂����B�����������d�˂邲�ƂɃ����o�[�������Ă��āA���N��15���ƁA�ƂĂ��ɂ��₩�ł����B

�Z�b�I���S�[���~���[�W�A���i2018.2�j �Z�b�I���S�[���~���[�W�A���i2018.2�j

�@�߂��̐M�p���ɂ́u�����̗��i�߂��ǂ̗��H�j�ŁA�L�n����ɍs���܂������A�����A�Z�b�I���S�[���~���[�W�A���Ɉē�����܂����B�I���S�[���́A�������������ᔠ�̂悤�Ȃ��̂��C���[�W���Ă��܂������A�傫���@�B�������Ĉ��|����܂����B�������t�@�B�Ƃ��������ŁA�o�C�I�����̉��t�@�ɂƂĂ��������킫�܂����B���̓X�}�z�ɋC�ɓ������Ȃ�������ł��������̂ŁA�I���S�[�����ǂꂾ�����邩�Ǝv���܂����A�����ɓ���I���S�[���͐̂Ȃ���̃��J�j�Y���ŁA�f�p�Ȃ��ꂪ�����Ƃ����l�������ł��傤�B

������n�̉��t��(2017.10�j ������n�̉��t��(2017.10�j

�@10��14���A�˔g�В��ɂ�鑊����ŏ��߂Ẳ��t����s���ی𗬉�قŊJ�Â���܂����B�ʐ^�͍Ō�ɑS���ʼn��t�����u����㎂�q�v�ł��B����܂œ��ւł̔��\��ł�������A����͑S�����K�ɗ��ŁA�吨�̕��ɐ��ʂ����Ă����������Ƃ��ł��܂����B

������e�����߉��i2017.3�j ������e�����߉��i2017.3�j

�@3��25���A��12�e�����߉�J����܂����B���͎O�������痣��Ă���4�N�ɂȂ�A���͂����Ǝ�y�ȃs�A�m��Ƃ�Œe������A�Ɠ��Ƃ̘A�e�Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ă��܂����A��͂�a���̕����̖��͂��Y���ꂸ�A������܂��܂��₩�ɂȂ�A�݂�Ȃ̉��t���̂��ƂĂ��y���݂ł��B���t�Ȃ̒����u�������v�͓���ł������������܂��B

�����ۂ̑z���o�i2017.2�j �����ۂ̑z���o�i2017.2�j

�@�߂��̐M�p���ɂ̂��ɗ��s�ŒO��ɍs�����Ƃ��A�������߈��g�L�O�قɗ������܂����B�����̈��g�҂̋�J���Â�܂������A���W�����ʼn����������̂������܂����B����5�܂Ń\�E���ň炿�܂������A�R�����̎��Ƃɕ�������A��ċA�������A�֊��A���D�ŏ���������ۂ̖͌^������܂����B

�A���F�E�}���A�̘A�e�i2016.12�j �A���F�E�}���A�̘A�e�i2016.12�j

�@12��18���ɁA�Ɠ����ʂ��Ă���s�A�m�����̃N���X�}�X�E�R���T�[�g�ʼnƓ��ƃo�b�n�E�O�m�[�̃A���F�}���A��A�e�ʼn��t���܂����B���l������A�v�w�̘A�e�͏��߂Ē����ƒ��������܂����B1�N�߂��̗��K���܂������A�������ő傫���~�X�Ȃ��A�I��邱�Ƃ��ł��܂����B���K�łƂ��ɂ͌��������Ƃ������������肵�܂������A�����̕��̑O�ʼn��t�o���āA�ق��Ƃ��Ă��܂��B

�@�@�i�A�e�̓���͉E�̎ʐ^���N���b�N����Ɨ����������܂��j

���哒�{����ł̂��Ƃ����i2016.10�j ���哒�{����ł̂��Ƃ����i2016.10�j

�@10��20���ɁA���N�̂��Ƃ�����R�����̒��哒�{����ŊJ���܂����B�����́A�R�������ł͓��c����Ɏ����Ŗ����Ƃ��Ēm��ꂽ����ł��B�R�����̖k���Ɉʒu���āA�R�A�{���̒���s�w������I����5�L���قǓ쉺�����ꏊ�ɂ���܂��B���{�����V�A�̃v�[�`���哝�̂������ĉ�k����ꏊ�̂悤�ł��B

������䂩����(2016.9) ������䂩����(2016.9)

�@9��24���̑�11��䂩����̗l�q�ł��B����܂łň�ԑ����Q���Ɖ��t�ŁA����オ��܂����B�V����4�̎q�ǂ�2�l�����Ȃ���ⶂ̉��t�������Ă���܂����B���̎q���������ꂩ�牽10�N�����K���J��Ԃ��āA�n�S�̉��t�ƂɂȂ��Ă����̂��낤�ƁA�y���݂������܂����B

������e�����߉��i2016.1�j ������e�����߉��i2016.1�j

�@1��16���̑�10�e�����߉�̗l�q�ł��B�搶�̎o��q��2�l���ĉԂ�Y���ĉ������܂����B��N�̂䂩�����̒�q�����̐��i�̌��ʂ��悭�\��Ă��܂����B�o��q�����́u�܂܂̐�v�͂��炵�����̂ł����B�ꕔ�̉��t�����[�`���[�u�Ō��J�܂����B���̋Ȗ����N���b�N���Ă��������B

�u�璹�̋ȁv�@�u����㎂�q�v

�ђ˂̂��Ƃ����i2015.10�j �ђ˂̂��Ƃ����i2015.10�j

�@���{�̎Y�Ɣ��W�̂��߂ɏd�v�Ȗ������ʂ������ΒY�̒��S�n�A�}�L�Y�c�̔ђ˂ł��Ƃ�����J���܂����B�ΒY�E���j�����قŁA�����̐l�����̊댯�ȍ�Ƃ��p�m���}�ȂǂŌ��āA����J���Âт܂����B

�˔g�В��i������j�䂩�����i2015.9�j �˔g�В��i������j�䂩�����i2015.9�j

�@9��5���̑�9��䂩����̗l�q�ł��B�搶�̎o��q��2�l���ĉԂ�Y���ĉ������܂����B�˔g�В��͂���܂ōg�~��Ƃ����Ă��܂������A���瑊����Ɩ��O�ɂ��܂��B�����Ƃ����̂́A�݂��ɑ���̂悤����q�˂邱�ƁA������ʂ킹�������Ƃł����A���t�W�̒��ő����̂ƌ�������̂ɂ͗��̉̂������ł��B

�H�g���w�Z�̍Z��(2015.7)

�@�������Ƃ����̂͏��a29�N�A�R�������I�S�H�g�����H�g���w�Z�ł����B���̌㒬�������ŏH�F���ɂȂ�A����ɔ��I�s�ɋz�����ꂽ�̂ŁA���݂͔��I�s���ɂȂ��Ă��܂����A���N�t�A�H�F���w�Z�ɓ��������ƕ����āA�����̍Z�̂�m�肽���Ȃ�܂����B���w�Z�Ƀ��[���Ŗ₢���킹���Ƃ���A�e�ɋ����Ă���܂����B

��A����@�����̓V�̐�/������Ė��Á@�P����/���`���Ƃ�ā@�����Ƃ�/���g�@�����͂����낪��/�c���͑҂Ă�@��l��/�͂��͂��ā@���З���

��A�����@���A�̑�̐�/�������Đ�H�@�Ƃǂ낯��/�^����������@�g���Ƃ�/���j�����ł��@���������/����͌Ăׂ�@��l��

�@�@�r�݂��قЂā@���߂䂯

�O�A����@�_�̎u/�������Ă����Ɂ@��������/�O�r���Ђ炫�@�����Ƃ�/�d�C�Ȃ@���Ȃ��/��Z�͊�����@��l��/���ɐ����ā@��𐬂�

�˔g�В��̂��e�����߉�(2015.2) �˔g�В��̂��e�����߉�(2015.2)

�@2��14���̑�8�e�����߉�̗l�q�ł��B�搶�̂���q���������m�Â̂قǂ��I���܂����B����͐搶�̎o��q�̐搶�����ĉ������܂����B�����Ă�ł��������āA�C�y�ɒn�S���y���݂Ȃ���B�e���܂����B

���ւ̂��Ƃ����i2014.10�j ���ւ̂��Ƃ����i2014.10�j

�@10��9�A10���ƁA���Ƃ������ւɏW���܂����B61�`82�܂�10�l�A�h�͉̎R���[�v�E�F�C�̉��A�C���r���[���ցB�x�����_����̓W�]���f���炵�����̂ł����B���s�ł͗��N��NHK��̓h���}�u�ԔR��v�ŁA�R�����W�҂���܂�������ISHIN�m���J���A�u�����ƌ�������v�u�g�c���A�Ɩ����ېV�v�u���̐��U�v�̘b�����肵�Ă��܂������A�n���ł͂܂��S�͂��������Ȃ��悤�ł����B

�˔g�В��̂䂩�����i2014.9�j �˔g�В��̂䂩�����i2014.9�j

�@9��13���̑�7��䂩����̗l�q�ł��B�搶�̂���q���������m�Â̂قǂ��I���܂����B���͍��͎B�e�S���őS���t��DVD�Ɏ��߂ĊF����ɂ��n�����܂����B

�˔g�В��̂��e�����߉��i2014.3�j �˔g�В��̂��e�����߉��i2014.3�j

�@3��29���̑�6�e�����߉�̗l�q�ł��B�搶�̂���q���������m�Â̂قǂ��I���܂����B���͍���͏��҂��ꉉ�t�Ȃ��ŋC�y�Ɋy���ނ��Ƃ��o���܂����B�O�������痣��Ă��傤��1�N�ɂȂ�܂����A�n�S�͏����d���̂ŁA�ꂪ����Ă����[�S���炢��������Ƃ���Ă݂悤���ȂƂ����C�����܂����B

�Ђ���̊����Ė��ɍs���Ă��܂����i2013.10�j �Ђ���̊����Ė��ɍs���Ă��܂����i2013.10�j

�@�ēc�_�����u�Ђ���ƃC�G�X�v�Ƃ����{��������āA�����ǂ�ʼn��߂āu�j�͂炢��v48���S�����܂����B�����Ė��ɍs�������Ȃ��ĉƓ��Ɠ�l�ōs���Ă��܂����B�̋��ɋA�����悤�Ȉ�ۂ��܂����B

���s�s���M�y��2013�N�x�i2013.9�j ���s�s���M�y��2013�N�x�i2013.9�j

�@���͂��̏t�O��������߂܂����̂ŁA���N�̎s���M�y��ɂ͏o�����܂���ł����B�˔g�В��̐l�����͐_���В��̐l�����Ɓu�H�̖�v�����t���܂����̂ŁA���̕ł��B���͋q�ȂŃr�f�I�J�����𑀍삵�Ȃ��璮���܂����B���N�܂łْ̋����͂Ȃ��ċC�y�ł������A��N�܂ʼnƓ��ɔC���Ă����B�e�͌��\��ςł����B

�x�m�o�R�̑z���o(2013.7) �x�m�o�R�̑z���o(2013.7)

�@�e���r�ŕx�m�R�̂��Ƃ�x�X���グ��̂ŁA����25�N�O�ɓo�R�������Ƃ��v���o���Ďʐ^��T������o�Ă��܂����B�����P�g���C�̍��ł��B�Δ�͓��{�ō����x�m�R������Ƃ���܂��B

�@�V�h���o�Č܍��ڂ܂Ńo�X�ōs���A���̂܂܂������ɊԂɍ����悤�ɓo��܂����B���ł����Ȃ�e�ۓo�R�����������m��܂���A�ۓ��̎Ⴂ�l�����ɗU���Ăł����B

�I�Ɛ_����(2013.5)

�I�Ɛ_����(2013.5)

�@�J�g���b�N�V���Ő��y�Ƃ̎R��_�������q�݂����̎��ɋȂ������y���W�ɂ܂Ƃ߂��Ƃ����L����ǂ݂܂����B���q�݂����͋��y�̐l�Ŏ������̃t�@���̈�l�ł����A�����z�[���y�[�W��������ŏ��̂���̂��Ƃ��v�������܂����̂ŁA�����ɍČf���܂��B

�@�A�j������邽�߂ɁA�I�̊G�ƉԂ̊G��`���A�I�̈ʒu�ƉH�������摜�����������A������\���������̂ł��B

�@�����̓[���Ɩ����Ɏ䂩��܂������A���͖��Ɛ_��A�u�ԂƉi���ɂ��Ďv�������点�Ă��܂��B�Ó��N���́u�u�Ԃ���N�w�v�Ƃ��v���[�X�g�́u����ꂽ�������߂āv�Ƃ��A�V���[�k�E���F�C���́u�d�͂Ɖ����v�Ȃǂł��B

�n��ⶋȍ�������(2013.3) �n��ⶋȍ�������(2013.3)

�@�_���搶�В��ƌ˔g�搶�В������ŁA������J���܂����B���s�A�X�j�[��50�l�قǂ̘a���ł����A������ɂ͖�S���̕��������ɗ��Ă����܂����B���́u�|�����v���˔g�搶�ƒ˖{����ƈꏏ�ɉ��t���܂����B���K�ɂ͂��Ȃ�ł����݂܂����̂ŒB�����͑f���炵�����̂ł����B

���싽�̖�i(2013.1) ���싽�̖�i(2013.1)

�@�W�p���O�̃c�A�[�Ŕ��싽�̃��C�g�A�b�v�ɍs���Ă��܂����B�V�g�⏬�l�������Z��ł���悤�Ȃ��Ƃ��̍��ł����B�W���̑S�̂����n����W�]�䂪����Ƃ����̂ŁA����₷��30���قǂ̐ᓹ�̍��o��A�吨�̐l������钆�œ_���̎��Ԃ�҂��܂����B���̎ʐ^�́A�łɂȂ肫�钼�O�A�_�����n�܂�������̍��䂩��̏W���S�̗̂l�q�ł��B

�ߗ���n�a��(2012.11) �ߗ���n�a��(2012.11)

�@�@����A�ߗׂ̋���̐̂̑s�N�i���͘V�N�j�P�U�l���r�[�������݂Ȃ�����k������܂����B�R�O���N�O����u���炵���˂̉�v�Ƃ������O�ŁA�R����̑s�N�𒆐S�ɁA�N�ɂP�C�Q��W�܂��ăr�[�������݂Ȃ���e�r���͂����Ă���܂����B���̈��F�������v���Ԃ�ɏW�܂������̂ł��B

���Ƃ�����J���܂���(2012.11) ���Ƃ�����J���܂���(2012.11)

�@�R�����ň���������قƂ�ǎR�����ݏZ�̂��Ƃ��ɋ��s����Ăт����āA���N�͋��s�ł��Ƃ�������܂������A���N�͒n���̉���ŏW�܂�܂����B

�@�ߕӂ̒�������L�O�فA�ڗ������̍���d���A�������A�؍����A�U�r�G���L�O�����Ȃǂ����ĉ��܂����B�ʐ^�͖������M����̓��{�̑��������p�����؍����̎ʐ^�ł��B

�s���M�y��Łu�H���̂ԁv�����t���܂���(2012.9)

�@����24�N�x�̎s���M�y�9��9���i���j�A���s�s�k������قŊJ����܂����B���N�̋��s��ّ��z�[���́u�����܂���v�Ɠ����ԗ���Ō˔g�В��̈�l�Ƃ��ďo�������ĖႢ�܂����B

�@�s���M�y��́A��Â����s�s�E���s�s�|�p��������A���^�����s�O�ȋ���Ŗ��N�s���Ă��܂��B

�˔g�В��̂䂩����(2012.8) �˔g�В��̂䂩����(2012.8)

�@8��25���̂����炢���5��̗l�q�ł��B�j���̒��Ԃ������܂����B�܂��O�����̃����o�[�������܂����B�ƂĂ��y���݂ł��B�Ō�Ɍ˔g�搶�ƒ˖{�搶��ⵂ̒��q��ς���(�������ϗ�)�u�n�s�[�E�o�[�X�f�B�v��e���Ă�������n�v�j���O�������Ă��̓�������74�̒a�����ł��������Ƃ��v���o���܂����B

���I���N���X����J���܂���(2012.6) ���I���N���X����J���܂���(2012.6)

�@�Җ]��55�N�Ԃ�A���ƈȗ����߂ẴN���X����J���܂����B�E�̎ʐ^�͍Z�͂ɂ��g���Ă���H�g��ɍ炢�Ă��闳�_(���ǂ�)�ł��B�Z�̂Ɂu���ǂ��J�������̎��R�̐F�̐��܂���́v�Ƃ�����܂��B

�@���͊֓��A���͖k��B�܂ŗ���Ă��āA�d�������肱��܂łȂ��Ȃ��W�܂�Ȃ������̂��c�O�ł��B�V�S�̘V�l�ł͑����������Ċ�����킹��̂͂��ꂩ��͓���Ǝv���邾���ɁA�ꔲ���Ɋy���݂܂����B

�V�l�z�[���K��L(2012.5) �V�l�z�[���K��L(2012.5)

�@�m�l���������Ă���{��V�l�z�[���ɍs���Ă��܂����B�����R�̖k���Ɉʒu���āA���R���Ɍb�܂ꂽ�Â��ȏꏊ�ł��B�����͎R�����P���ԂقǎԂő���܂����B�ܑ��͂���Ă��܂����P�Ԑ��ŏo����ɑΌ��ԂƂԂ����Đ[���J�ɗ��������ςȓ��ł����A�K�[�h���[������������Ă��܂��B

���I���̑z���o(2012.3) ���I���̑z���o(2012.3)

�@55�N�O�ɑ��Ƃ����R���������I�����w�Z�̃N���X������s�ł�낤�ƌĂт����Ă���Ƃ���ł��B�N���X�̒��ŋ��s�ɏZ��ł���͎̂������ł��B���̍��̂��Ƃ��l����ƁA���������Ə����ق�ꂢ�z���o������������ł��܂��B�t�H�̉����ɂ͖��N�����ċ߂��̏H�g��ɍs���Ă��܂����B�E�̎ʐ^�͂��̏H�g��ł��B

�˔g�В��̂����炢���i2012. 2�j �˔g�В��̂����炢���i2012. 2�j

�@�@2��18���ɍs��ꂽ�n�S�̉����܂��B�˔g�搶�̃y�[�W�������܂����A�����N���b�N���Ă��������Ă������ɂȂ�܂��B

��4�e�����߉�

�s���M�y��Łu�����܂���v�����t���܂����B(2011.9)

�@���ɂ��m�点���܂������s��ّ�2�z�[���ŊJ���ꂽ�s���M�y��ɏo�������ĖႢ�܂����B��ԉE�̍���t�����ł��B

�s���M�y��ɏo�������ĖႢ�܂�(2011.7)

�@���N����23�N�x�̎s���M�y�9��11���i���j���s��ّ�2�z�[���ōs���܂��B9�Ԗڂ̉ԗ���u�����܂���v�Ɍ˔g�В��̂P�l�Ƃ��ďo���Ă��炤���ƂɂȂ�A���ꐶ�������K���J��Ԃ��Ă��܂��B�u�����܂���v�͖��t�W�ɂ���L�n�c�q�́u�Ƃɂ���@�y�ɐ���т��@�����@���ɂ�����@�ł̗t�ɐ���v�Ƃ�����̘a�̂ɒ��V�^���搶���Ȃ��������̂ł��B

�˔g�В��̂����炢��i2011. 6�j �˔g�В��̂����炢��i2011. 6�j

���N�̏t�ɍs��ꂽ�n�S�̉����܂��B�˔g�搶�̃y�[�W�������܂����A�����N���b�N���Ă��������Ă����Ă��������܂��B

��3�e�����߉�

�˔g�В��̂����炢��i2010.12�j �˔g�В��̂����炢��i2010.12�j

���N�̏t�ƏH�ɍs��ꂽ�n�S�̉����܂��B�˔g�搶�̃y�[�W�������܂����A�����N���b�N���Ă��������Ă����Ă��������܂��B

��1�e�����߉��A��2��䂩����

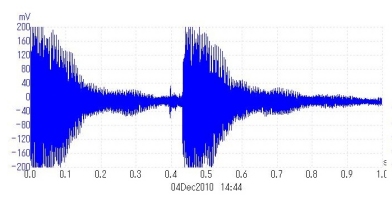

�I�b�V���X�R�[�v���y����ł��܂��i2010.12�j �I�b�V���X�R�[�v���y����ł��܂��i2010.12�j

���̔g�`�Ȃǂ�ڂŌ�����悤�ɕ\������I�b�V���X�R�[�v����ɓ���āA���낢��y����ł��܂��B���͎O�����̓�̎��̔g�`�ł��B

���@���E�u���b�Z���_���l�̑z���o�i2010.9�j ���@���E�u���b�Z���_���l�̑z���o�i2010.9�j

�@�J�g���b�N�V���ŁA�_���l���Ȃ��Ȃ�ꂽ�L����ǂ݁A���낢��Ȃ��Ƃ�z���o���܂����B

�U���Ă͂����܂����i2010.9�j

�@�M���V����ŃC�G�X�E�L���X�g�͂ǂ������Ă���̂��������ׂĂ݂܂����B

�@��͂���퐶���̌y���R���ւ���̂ł͂Ȃ��A�d���u�U�v���ւ��Ă���悤�ł��B

���������Ă͂����܂����i2010.8�j

�@�J���g�́u�����`����w���_�v��ǂ�ł��āu�N�͂��������ׂ��ł͂���܂���Ƃ����̂͂ǂ�Ȑl�ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��v�Ƃ������t�ɏo��܂����B�C�G�X�̋����̒��Ɂu���������Ă͂����܂���v�Ƃ����̂����������ȂƁA�l���Ă݂܂����B

�܂��邢�������܂����i2010.8�j �܂��邢�������܂����i2010.8�j

�@�ҏ����̗[���A�Ƃ̑O�Ő����T���Ă��܂�����A�������̂������܂����B�����������Ƃ܂��邢�~�ɂȂ��Ă��܂����B

�̂̂r�e�����͖ʔ����i2010.7�j �̂̂r�e�����͖ʔ����i2010.7�j

�@�u�͂�Ԃ��v�̊���ŁA���씎�m�������m��Ȃ����Ԃ���}����Ȃ���y���V���^���P�b�g�Ŏ������J��Ԃ��Ă�������r�e�}�K�W�����n�����ꂽ���Ƃ��v���o���ēǂ݂����Ǝv������K�����̕����ł���ɓ���܂����B

�|�p�̊����ƉȊw�̊����i2010.7�j �|�p�̊����ƉȊw�̊����i2010.7�j

�@�m�[�x���܂̃��C���o�[�O���m�́u���ɗ��_�ւ̖��v��ǂ�ł��āA�ނ����t�@�G���́u����q�v���������ꂽ���̂ł���Ƒ��ΐ����_�̊����x�Ɣ�r���Ă����̂���ɋ����������ēǂB

�����̉��Ԃ��i2010.6�j �����̉��Ԃ��i2010.6�j

�@�ሼ��ɍs���r���A���d�̎ԓ��ŏ����������ɏo��܂����B�n�����̉���ł������������̉��Ă��Ɗʃr�[���͍ō��̖��ł����B���̂��Ə��̒��X�ŗ���Ƃ��ł�����������܂������A�؉A�ł͂������̂ł��������������̒��ł����B�A��̓d�ԂʼnE�肪�������т�ĘC�����������Ȃ�A����͂Ƃ��ǂ�������]�[�ǂ̑O�����Ə����S�z�ɂȂ�܂����B

�c�C�b�^�[���n�߂܂����i2010.5�j

�@�u�d�q�����`�̖����v�Ƃ������t���A���X�؏r�����u�}�X�R�~�́A���͂�������Ȃ��v�Œm��A�c�C�b�^�[�ɂ��ċ��������������A�ǂ�Ȃ��̂��m�邽�߂ɑ����c�C�b�^�[���n�߂܂����B�܂��r�M�i�[�ł����A�Ȃ��Ȃ��̂��̂��Ǝv���Ă��܂��B���[�U�[���́Ahenjineer�ł��B�ȑO����c���k�ꎁ�̌��t�ɋ������ăw���W�j�A�����̂��Ă��܂����Ag�͂��łɂǂȂ����Ɏg���Ă����̂ŁAj�ɂ��܂����B���̕��������₷���Ȃ�ƂȂ��C�ɓ����Ă��܂��B

��������������A���Ȃ�����������(2010.4)

�@�C�G�X�E�L���X�g�́u���������ė~�����Ǝv�����Ƃ�l�ɂ��Ȃ����v�ƌ����Ă��܂��B�E�q�́u���������ė~�����Ȃ����Ƃ�l�ɂ���ȁv�ƌ����Ă��܂��B���_�����̋����̒��ɁA�E�q�ɋ߂����̂�����̂������܂����B

�C�U����53�́i2010.4�j

�@���c�����́u���{�Ӌ��_�v�ɐG������A�u���ƔŁE���_�������_�v�ɁA�����ă����B�i�X�́u����Ȏ��R�v�Ɏ���܂����B�����ċ����̃C�U����53�͂̂��������悤�₭�����Ă��āA���Ȃ�Ƃ��ËL���悤�Ǝl�ꔪ�ꂵ�Ă��܂��B

�q�ǂ��̎��̏��i2010.3�j �q�ǂ��̎��̏��i2010.3�j

�@�����w�Ɏq�ǂ��̂Ƃ�������������Ղ��c���Ă��܂��B����܂�60�N�ȏ�S���C�ɂ������Ƃ͂���܂���ł������A�ŋߎO���������t����Ƃ��ɂ��̏����ɂ�ł��āA�q�ǂ��̍����v���o���܂����B

�A�C���V���^�C���̏\���ˁi2010.3�j �A�C���V���^�C���̏\���ˁi2010.3�j

�@���ΐ����_�ɂ���āA�傫���d�͂̋�͂͂��̉���ʂ���������ɋȂ���̂ł܂�Ń����Y�̂悤�Ȗ������ʂ����܂��B����ɂ���ċ�͂̌������ɂ����Ă��傤�Nj�͂̉A�ɉB��Ă��鉓���̖��邢�����䂪���凋C�O�̂悤�ɋ����������4�̐��������A�܂�ŏ\���˂̂悤�Ɍ����邱�Ƃ�����܂��B���ꂪ�A�C���V���^�C���̏\���˂ƌĂ����̂Łu�A�C���V���^�C���̖]�����v�Ƃ����{�Œm��܂����B

�����̐�i2010.3�j �����̐�i2010.3�j

�@NHK�q����2�ŕ��f�\��̃x�C���}���u�����̐�v�́A�������傤��50�N�O�ɏA�E�̂��ߋ��s�ɗ����Ƃ������f��ŁA�ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂������A�c�O�Ȃ�����f�͒��~�ɂȂ�܂����B4���ȍ~�ɂ������f�����̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B

�\���ɂ��āi2010.3�j �\���ɂ��āi2010.3�j

�@������f���ꂽ�`���[���X�g���E�w�X�g�������[�[���������u�\���v�������������āA���āu�\���v�ɂ��Ċ��������Ƃ�����̂��v���o���܂����B�������q�������Ă��Ȃ����Ƃɋ^������������Ƃł��B

��l�����i2010.2�j

�@���n�l������18��12�߂ɃQ�b�Z�}�l�̉��Ő�l����������̕��m��A��ăC�G�X��ߕ߂��܂��B�V�[�U�[�̃K���A��L�ɏo�Ă��郍�[�}�R�c�Ґ��ƍ��킹�čl�������点�Ă݂܂����B

���S�i2010.1�j

�@�N�̏��߂ɁA���s���������ق̍������|�������|�W�ɒm�l�̏����Ƃ��o�W���Ă���̂Ō��ɍs���܂�����A�q�ǂ��̂�����v���o�����S��������Ă��܂����B

�K���A��L�͖ʔ����i2010.1�j

�@�W�����A�X�E�V�[�U�[���A���݂̃t�����X�A�X�C�X�A�x���M�[�ƁA�I�����_�ƃh�C�c�̃��C����̐��A���Ȃ킿���̓��C����A���̓s���l�[�R���̊Ԃ̓����u�K���A�v�ƌĂꂽ�L���n������[�}�R�c�𗦂��Đ�����L�^���u�K���A��L�v�ł����A���߂đS����ǂ�ŁA�ƂĂ��y���݂܂����B

�V�^�C���t���G���U�̌��L�i2010.1�j

�@�Ê�����V�l�ɂ͂���ė��Ȃ��Ǝv���Ă������s�a�ɂ������Ă��܂��܂����B���M�ł��Ȃ��Ă�����������܂������A���ꂪ����������ƐQ���̒��Ōg�т�Ў�ő��삵�Ȃ���G�����u���O�ɑ���܂����B���͂悤�₭�p�\�R���̑O�ɍ��錳�C���o���̂ŁA���M�f�[�^���O���t�ɂ��Č�����A�u���O�����̃y�[�W�Ɏ�荞�肵�Ă��܂��B

�@���ƉF���_�i2009.12�j

�@���낢��ȏ@�����A�F���̎n�܂�A�n���̎n�܂�A�l�Ԃ̎n�܂��������Ă��܂����A���́A����̉Ȋw�Z�p�̔��W��N���z���ł��Ȃ���������ɁA�슴���ƐM����@���n�n�҂Ƃ��̎��ӂɂ��铴�@�͂Ƒz���̖͂L���Ȑl�������l�������T�̒��ŋL�q����Ă���F���̑n���A�����̐��藧���Ȃnj���ł͎��R�Ȋw�̗̈�ł��镪��ɂ��āA�����_�w�I�Ȃ������ɂ�萳�������悤�Ƃ���@���I�����͂��͂�f�O���āA�@���ƉȊw�͖������Ȃ��͈͂ł��݂��̕�����m���߂鎞��ɗ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���͂��߂Ă��܂��B�_���C���}14���̌��t��ǂ�ŁA���ɋ��������܂����B

�u�킽���������Ƃ́A���Ȃ��������Ă��邱�Ƃł��v�i2009.12�j

�@���N��11��22���́u���ł���L���X�g�v����ɓǂ܂ꂽ���n�l�������̒��ŁA���[�}���s���g�̐q��Łu���܂��͉��Ȃ̂��v�Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��̃C�G�X�̌��t�ł��B���̌��t�́A���́u����͂��Ȃ��������Ă��邾���ł���v�ƁA�ے�I�Ɏ���܂����A�ǂ����Ⴄ�炵���A�������肵�܂���B�����ŁA�茳�ƃE�G�u�̐����i���{��A�p��A�M���V����j�ł��낢�뒲�ׂĂ݂܂����B

���C���̃A���o��(2009.11) ���C���̃A���o��(2009.11)

�@���C��������Ă��낢��Ȋό��X�|�b�g��ʂ�߂��܂������A�Ƃ������Ђ�����������Ƃ��ړI�ŁA����������肷�邱�Ƃ͂قƂ�ǂ��܂���ł����B����ł��A���_�A��ۂɎc��ꏊ�����̓f�W�J���Ɏc���܂����B15�N�O�̎ʐ^�͂ǂ��ɍs��������������܂��A���{���A�]�m���A�l���Εӂ�͖ڂ̑O�ɕ�����ł���悤�ł��B

�@�E�̎ʐ^�́A�S�[���̏��c���w����V�����ŋ��s�ɋA��r���ɐV�����̒�����ʂ����x�m�R�ł��B

���C��������܂����i2009.11�j ���C��������܂����i2009.11�j

�@11��4���A���m���珬�c���w�܂ŕ����āA�������珬�c���܂ł�15�N�O�ɐ�ɕ����Ă��܂��̂ŁA���s�O��勴���瓌�����{���܂ł̓��C��������ʂ����Ƃ��o���܂����B

�@�قڍ���1�����ɉ����܂������A�鎭�z���ł͂Ȃ��A�ւ�����ʂ�܂����B�S����530�L�����炢�ɂȂ�܂�

���̃u���O�́A�u�C�܂܂ȎU��v�Ƃ��������ǂ���C�������Ƃ��Ɍg�тőł�����Ŋy����ł��܂����A���̃y�[�W��������邽�߂ɁA��́u�u���O�v�œǂ߂�悤�ɏ������i�߂Ă��܂��B�i2009.11�j

�ҋȔ���㎂�q�̍��t�i2009.9�j �ҋȔ���㎂�q�̍��t�i2009.9�j

�@9��27���A��チ���p���N�z�[���ł̉��t�ɏo�����܂����B

�_�̈��͏�y�t�B�[���h�z�i2009.8�j

�@���n�l�������́u�킽�������Ȃ������������Ă����B�킽���̈��ɂƂǂ܂�Ȃ����v�Ƃ������t�́A���́u���v�Ƃ������t�̃C���[�W����O��Ă��āA������ɂ������̂ł����B�����Ŏi�Ղɐq�˂���A�u���Ȃ��͋Z�p�҂�����A���͏d�͏�Ƃ��d����̂悤�ȏ�y�t�B�[���h�z�ƍl������ǂ��ł����A�ƌ����A�u���̏�ɂƂǂ܂�Ȃ��v�ŕ��������悤�ȋC�����܂����B

�u����ꂽ�������߂āv��ǂݏI���܂���(2009.8) �u����ꂽ�������߂āv��ǂݏI���܂���(2009.8)

�@���N��4������8���܂ŁA��4����������܂������A��ؓ��F��̑S13����ǂݏI���܂����B�u���̖{�̓ǎ҂͎��̓ǎ҂ł͂Ȃ��A�������g�̂��Ƃ�ǂޓǎ҂ł���v�Ƃ������t���A���̖{��ǂݏI�������ɁA������^���Ă���܂����B�E�̊G�́A������ԋC�ɓ������}���G�ł��B

�ҋȔ���㎂�q�����t(2009.8)

�@�s�R���ڔ��̉�ʼn��t���܂��B�˔g�В�����A�˔g�L���q�搶�̌Ӌ|�A�˖{���q�搶��ⶂƎ��̎O���ł��B���̋Ȃ́A�ËȂ̔���㎂�q���{�铹�Y���ҍ�Ȃ������̂ŁA�ڔ��A�J�A�ہA�Ӌ|�A���ⶁA���ⶁA�\�����A�O���̑升�t�ł��B�O����5�l����̂ő����C�����y�ł����A�F����ɖ��f�������Ȃ��悤�Ɉꐶ�������K���J��Ԃ��Ă��܂��B

�@9��27��(��)��チ���p���N�z�[����11���J���̓s�R���ڔ��y���41�������t���5�Ԗڂ̉��t�ł��B�˔g�搶�̃y�[�W��������邱�Ƃ��ł��܂����A�^�C�g���͂��̈ē��ł��B

�_�C�������h�����O�i2009.7�j

�@2009�N7��22���̊F�����H�ň�Ԉ�ۓI�ł������̂́A�����̐l�Ɠ������A�_�C�������h�����O�ł����B���́A40�N�O�ɑ��z���n���ɉB��ďo����_�C�������h�����O�̎ʐ^�i���̉E�j�������Ă��܂��B���̍�������̂��̂��e���r��ʂ���ʂ������̂ł��B

�r��̌����̑䎌�̑����i2009.7�j

�@�}���ق���R��̖|��̖{�ƃJ�Z�b�g�u�b�N����āA�Ɣ��̑��������܂����B�����ďG��Ȏ����̖|��̑��������Ȃ����̌��t�Ōp�������܂����B

�n�����b�g�i2009.7�j �n�����b�g�i2009.7�j

�@�m�g�j�q���Łu�r��̌����v�����f����܂����B���̒��ŁA�u�����邩�A���ʂ��A���ꂪ��肾�v�Ƃ����䎌�𗷂̖����҂������܂����B�f����������������̂ł����A���߂Ă��̎��̎���m��A������ۂɎc��܂����B

���C���ɕ����Ē���i2009.7�j

�@10���N�O�ɋ��s������{���܂ŕ����ʂ�������v�������Ă��炭�Ԃ������܂������A�܂��l�����珬�c���Ԃ��c���Ă��܂��B�l���ō��Z�̃N���X��ɏW�܂������ƂŎv���o���āA�Ê���߂��Ďc��킷�邱�Ƃɂ��܂����B�l������|��܂�30�L��������Ă��܂����B���͊|�삩�瓡�}�܂�30�L���ł��B

�u����ꂽ�������߂āv�悤�₭���i2009.6�j

�@��ؓ��F��W�p�Њ��̂V����ǂݎn�߂܂����B�S����13���ł�����A�悤�₭�����܂ŗ��܂����B�ŋ߂��̒��ҏ����̊y�������������Ă��܂����B�e�����ƂɐS�Ɏc�������͂��������Ă��܂����A�ǂݐi�߂�قǂɑ����Ă��Ă��܂��B

�˔g�搶�̑�O�����O�����ɂ��n�̂̉�(2009.7.18�J��)

�v���[�X�g�Ƌߑ�Ȋw�Z�p�i2009.6�j �v���[�X�g�Ƌߑ�Ȋw�Z�p�i2009.6�j

�@�u����ꂽ�������߂āv��ǂݐi�߂Ă���ƁA20���I�����Ɍ��ݎ����������i���Ă���Ȋw�Z�p�̂͂���Ƃ���������p�����i�A���̗��_�Ȃǂ��ӂ�ɏo�Ă��ċ����[���B�v���[�X�g�̑��˂Ԃ�������Ƃ������Ƃ����łȂ��A�t�����X�̏㗬�Љ����Ƃ͂����A�V���������A�������ǂ�ǂ��Ɖ��A���i���ɂ����퐶���ɓ��荞��ł���l�q������������B�D�Ԃ��悭�g���Ă����i�E�̓X�`�[�u���\�������������@�֎Ԃ̖͌^�j

�v���Ԃ�̏H�F���i2009.5�j �v���Ԃ�̏H�F���i2009.5�j

�@30�N�U�肭�炢�ɏH�F���ɓ���܂����B��ԉ��̃}���A�ω��܂ōs���Ĉ����Ԃ��A1���Ԕ��A�������y���ނ��Ƃ��o���܂����B

�I�f�b�g�̃C���[�W 2�i2009.5�j

�@�X�����̗��l�I�f�b�g�̃C���[�W�ɂ��āA��ɃV�X�`�i��q���̂��̊G�ł͂Ȃ����ƁA�������܂������A���̐������������������Ƃ��m�F�ł��܂����B

�A�����i�C�g�i2009.5�j �A�����i�C�g�i2009.5�j

�@�����A�x�̗��s�Ŗ�����ƁA�A�����i�C�g���������Ă��ꂽ�̂ŏ������ׂĂ݂���Ȃ��Ȃ��ʔ����B���w2�N�̑��ɂ͂܂��܂�����b�ŁA����𗝉�����悤�ɂȂ�܂ł킽����������ۂ̂�������ł���B�@

�����̋���E�����i2009.5�j

�����̋���E�����i2009.5�j

�@�u����ꂽ�������߂āv�ɁA���X�g�́u�����ɐ������鐹�t�����`�F�X�R�v���o�Ă��āA����ƒm�炸�ɏ��߂Ē��������̋�����ۂ̂��Ƃ��v���o���āA1991�N�A�����ŒP�g���������Ă����Ƃ���24��ɂ킽��J�g���b�N����K��L�������Čf�ڂ��܂����B�J�b�g�́A���䑐����̃X�P�b�`�ł��B

�X�����̗��l�I�f�b�g�̃C���[�W(2009.5) �X�����̗��l�I�f�b�g�̃C���[�W(2009.5)

�@�v���[�X�g���ʔ����Ȃ��Ă��܂����B���̖L���ȕ\���͂܂�Ŏ��̔]�̒��̓������ЂƂc�炸�`���Ă���悤�ȍ��o����o���܂��B

�u����ꂽ�������߂āv��ǂݎn�߂܂����i2009.4�j

�@�悤�₭�O�肪�����n�߂܂����B����͊��ǂ������Ǝv���Ă��܂��B

NGO�t�����V�X�J���Y���i2009.4�j NGO�t�����V�X�J���Y���i2009.4�j

�@1999�N��������𒆐S�Ɋ������Ă��܂���NGO�t�����V�X�J���Y�E�C���^�[�i�V���i���̊��O���[�v�����U���邱�Ƃɂ��܂����B

�Ǐ��O��(2009.4)

�@2008.9�ɑސE���Ĕ��N�A60�����̖{��ǂނ��Ƃ��o���܂����B�߂��̋��s�s�E�������}���ق��ƂĂ��֗��ł��B

���̃z�[���y�[�W�̂�����Ƃ������������܂���(2009.3)

�E�[���X�N���[�����Ȃ��ƌ����Ȃ��������Ƃ����N�̉ۑ�ł������A�݂�ȉ�ʂɓ���悤�ɂ��܂����B�e�[�u���\���Ȃ̂ŁA�Ђ�100�p�[�Z���g�ɂ�������ƕ������Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ͂����܂���ł����B���ꂩ��܂������蒼�������ł��B

�ƂȂ��q���~�̕������t�����X�i2009.2.23�j �ƂȂ��q���~�̕������t�����X�i2009.2.23�j

�@2006�N5���A���痷�s�Ńt�����X�̃g�D�[���[�Y�ɗ�������Ă��炸���ƁA�ƂȂ��q���~�̕������t�����X�����߂Ēn�}��ł��ǂ��Č������Ɩ����Ă��܂����B������ɂ悤�₭�Ƃ肩���邱�Ƃ��o���܂����B���܂Łu�ƂȂ��q�v�̂悤�Ȏ������w��������l���C�ɓ����Ă���Ƃ����̂͒p�������������̂ł����A���̔N�ɂȂ��ċC�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B

�@���̗��s�͂܂��r���ł������������������܂��B���̗����I�������A�v���[�X�g�́u����ꂽ�������߂āv�͈ȑO�Ɉ�㋆��Y���5�C6��������7���܂œǂ�ł��Ēʓǂł��Ă��Ȃ��̂ŁA������x�ŏ����獡�x�͗�ؓ��F��œǂݒʂ��Č��悤�Ǝv���Ă��܂��B

�@�ƂȂ��q�͂悤�₭�I�_�̃��}���قƂ胔���F�܂ł��ǂ蒅���܂����i2009.3.14�j�B

�@���{��\�Z���l����Q�@���h�r�R��@�V�g�̎��i2009.2.1�j �@���{��\�Z���l����Q�@���h�r�R��@�V�g�̎��i2009.2.1�j

�@���{26���l�}���ҋL�O�~�T���A�J�g���b�N���w�����2���P���i���j�ɑ�ˎi���i���ōs���܂������A�~�T�ɐ旧���A��N�ɑ����Đ������㉉����܂����B

�@�e�[�}��12�̏��N���h�r�R��ł����B

���{�G�F�_���ƃ}���Z���̂��Ɓi2009.1.12�j

���{�G�F�_���ƃ}���Z���̂��Ɓi2009.1.12�j

�@�@2008�N12���ɋ}�����ꂽ���{�G�F�_���́A���ɑ�R�̂��Ƃ��c���Ă��������܂����B���ɃK�u���G���E�}���Z���ɂ��Ă͐_���l�����Ƙ_���̃e�[�}�Ƃ���A���̓��e�������Ă��������܂����̂ŁA�}���Z���ɋ����S�������ƂɂȂ�܂����B

�@���O�̉�ⶋȒn�S���t��i2008.10.26�j

�@�@���N�͖L���s�`���|�\�قōs���܂����B���ؐ_�Ђʼn��t���[�����u�J�̉��v�Ɓu�܂܂̐�v���˔g�В�����I���܂����̂ŁA���Ă��������B

�@���s�̑�}���@���̏\���ˁi2008.10.7�j

�@�@2008�N7��21��(�j)���s�s���̑�J�z�[���ŁA�J�g���b�N�M�ґ��L�u�̐l�X�ɂ���āA2008�N�H�A����ŃJ�g���b�N�̕��҂ɗ��鋞�s�̑�}���̂T�Q���̏}���҂̐��������삳��A�㉉����܂����B���̓��e���Љ�܂��B��̃^�C�g�����N���b�N���Ă��������B

���ؐ_�Е�[���t�i2008.9.21�j

�@���N�͌˔g�В�����7���̉��̕��X�u�J�̉��v�Ɓu�܂܂̐�v���[���܂����B�����狭���J�ŐS�z���܂������A���t���ԂɂȂ�Ɠ��������Ă��āA�吨�̎Q�q�q�ɕ����Ă��������܂����B

���N�̒n�S�̉��t�i2008.9.6�j

�@�y���݂ɂ��Ă������N�̎��̒n�S�̉��t�����܂�܂����B

��N�̗��ؐ_�Ђ̔��Ղ�A9��21���i���j�A�˔g�В��̑���7���́A��c�^�I�q�A�c�����q�A���R�ΊG�A���S�@䝗��A�˖{�搶�A�˔g�搶�Ǝ��Łu�J�̉��v�ƁA�˖{�搶�A�˔g�搶�Ǝ��Łu�܂܂̐�v�ł��B

���O�̉�ł͂قړ��������o�[�Łu�J�̉��v�Ɓu�܂܂̐�v�́A10��26���i���j�L���`���|�\�ق̌����ł��B���ꐶ�������K�ɗ��ł��܂��B

�J�j���}�P�Y�i2008.2.20�j

�@���A�u�J�ɂ��������v�Ƃ����A�{���̂��̎��ɓ��ꍞ��ł��܂��B�Ȃ�Ƃ����u�������Ƃ����R�T�Ԋ撣���Ă��܂����A�N�̂������Ȃ��Ȃ��������܂���B���́A�u�~�͂Ȃ��A�����ē{�炸�A�����Â��ɏ��Ă���A�����邱�Ƃ��A����������ɓ��ꂸ�A�悭��������������A�����ĖY�ꂸ�v�Ƃ������t����������C�ɓ���܂����B���ɂ͎��ʂ܂łƂĂ��o���܂��B

���d�V�_��w�i2008.1.24�j

���d�V�_��w�i2008.1.24�j

�@���s�s�c�n���S�����`�V�_��w�܂Ŋ������āA�҂����˂Ă������d�V�_��w�̊J�Ƃ��b�ǂ݂ƂȂ�܂����B

�@(�X�V2019.10.30)

�@���̃z�[���y�[�W�ŁA�C�܂܂ɂ킽���̋C���������Ă��܂������A�~�c�]�v���́u�E�F�u�i���_�v��ǂ�ŁA�����̃u���O����肽���Ȃ�܂����B�����ő������삵�Č��J���܂����B����܂ł̎��̓��e�́A���L���̂��̂��R�܂�ł��܂����A���ꂩ��A�����̂����������߂̂��̂́i�Ƃ����Ă��قƂ�ǂ����Ȃ邩���m��܂��j�u���O�Ɍf�ڂ��邱�Ƃɂ��܂��B�u���O���X�V�����Ƃ��ɂ͂��̃y�[�W�̍X�V����ς��܂��B

�@���̃u���O�̋L���́A�d�Ԃ̒�����g�тő��邱�Ƃ��ł��܂��B���������P���ԏ���Ă��闒�d���ŁA���ꂩ��J�g���b�N�ƃE�F�u�ɂ��čl���A�L���ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��o����̂́A�y���݂ł��B

�_���܂͂�������ȖI�̒���

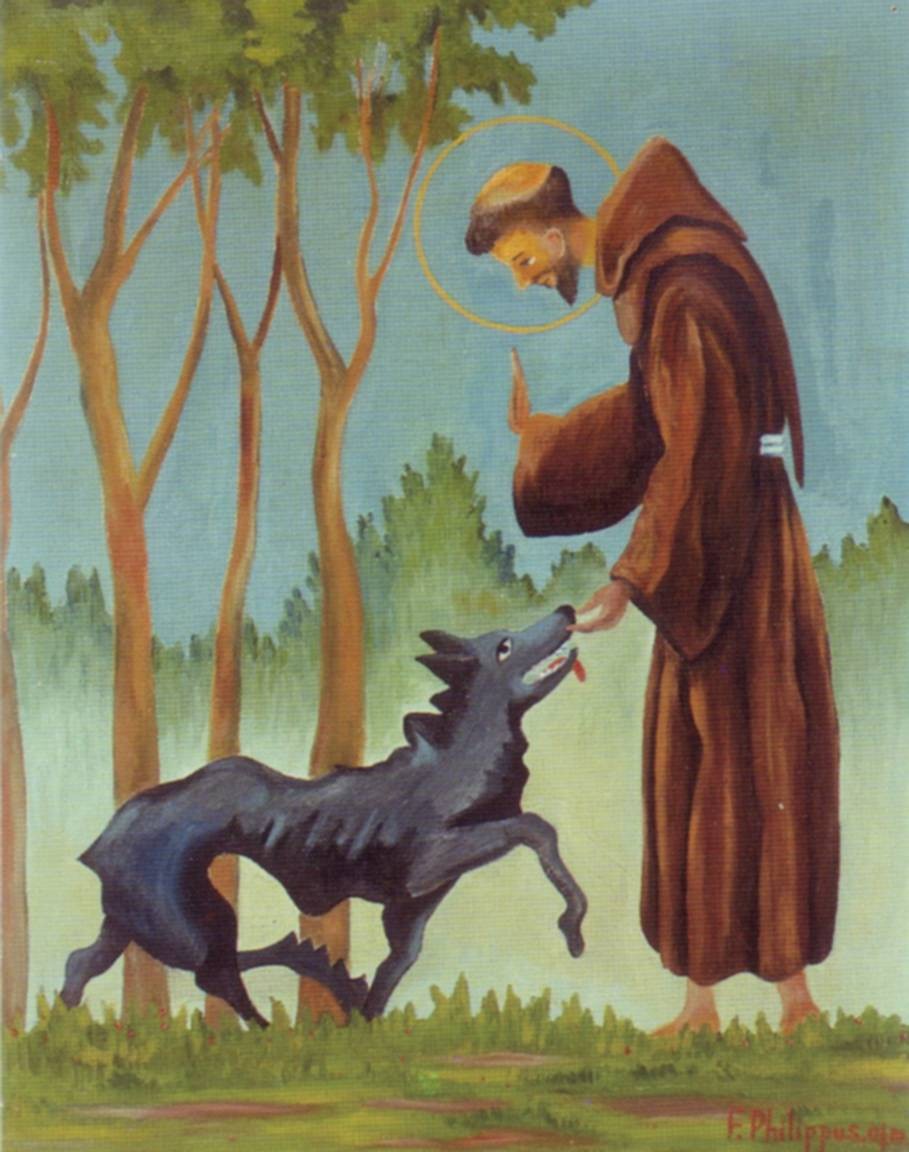

�@�u�I�Ɛ_���܁v�͋��q�݂����̎��̒��Ŏ�����ԍD���Ȃ��̂ł��B�_�̖����̗͂Ǝ��̐�̖��ƒ��a���Ă���Ǝv���܂��B

����͎���2000�N���Ƀz�[���y�[�W����������̍ŏ��̃C���[�W�ł��B

�ŏ��̌��S

�@�u�I�Ɛ_���܁v�ɐG������āA���̃z�[���y�[�W�𐧍삵���ŏ��̌��S���v���o���܂����B�ŏ��͌��\�Â��Ă��ĕ�����w�i�ɐF��t���č����猩��ƌ��₷���Ƃ͎v���Ȃ����ǁA����ł������������̂ł����B���̊G�͎����`�������̂ł��B

|

|