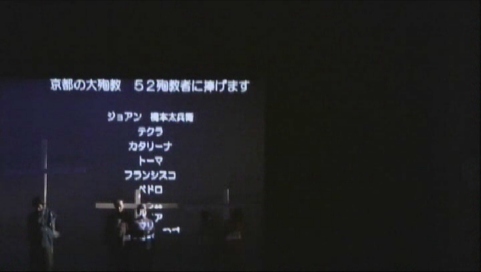

2008年7月21日(祝)、京都市内の大谷ホールで聖劇「炎の十字架」(脚本・演出 西田明子)が上演されました。

1618年10月6日、京都のキリシタン52名が、鴨川の河原で火あぶりにされた物語です。

(画像は山野一氏撮影のDVDから採録しました)

|

|

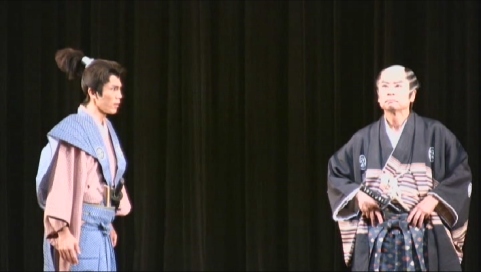

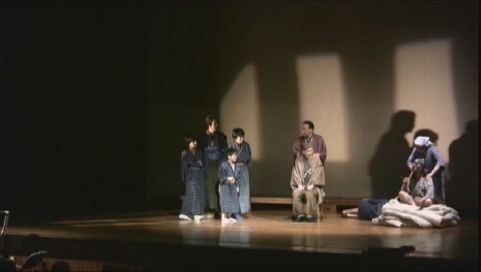

| 序曲 「帰ろう主のもとに、帰ろう主のもとに」と歌われます。 | 京都の迫害から逃れたマチアスは小舟でマニラに流れ着いて、京都でキリシタンの教えを受けた宣教師に出会い、1年前の悲惨な状況を報告します。 |

|

|

| 1618年12月24日、京都のダイウス町のキリシタンたちは、テクラ橋本の家でクリスマスを祝っていました。 | 橋本の家の奉公人ユキは、賞金欲しさにキリシタンのことを告げますが、所司代板倉勝重はキリシタンはいい人たちだろうとユキをたしなめるのでした。 |

|

|

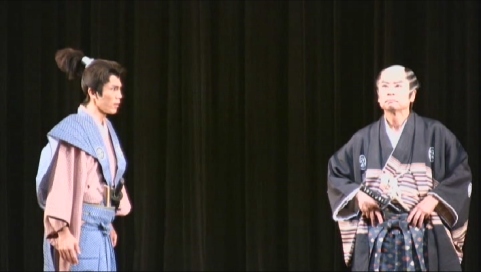

| 所司代板倉は幕府には逆らえず、やむなくキリシタンたちの捕縛を命じましたが、キリシタンたちは逃れることなく、自分たちから申し出ました。 | いったんは神父を志したマチアスは、橋本家の長女カテリーナを知り、神父になることをあきらめて将来を誓うのでしたが、2人の前には迫害が迫っていました。 |

|

|

|

| ジョアン橋本は、キリシタンの指導的立場にありましたが、所司代板倉の配慮で捕縛を逃れたこの一家の上にも、暗雲が立ち込め、若い2人の将来を案じていました。 | 板倉勝重は江戸から戻った長子の重宗から将軍の厳しい命を伝えられ、それまで見逃していたジョアン橋本を捕らえる決心をしたのでした。 |

|

|

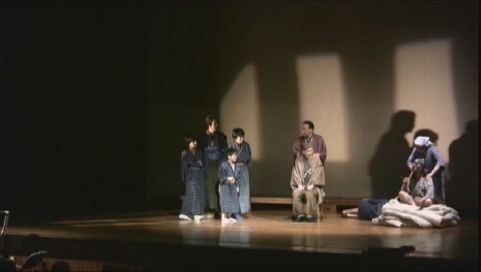

| 役人はジョアン橋本だけを捕らえるよう命を受けていましたが、家族みんな一緒ですという妻テクラと子どもたちの言葉に、やむなく家族全員を捕縛しました。 | 橋本一家が入れられた牢には、先に大勢のキリシタンたちが入れられており、再会を喜んだものの、過酷な牢内の扱いに命を落とす人たちも出てきました。 |

|

|

| 牢の中には人殺しや盗賊も先に入れられており、はじめはキリシタンたちをうるさがっていましたが、そのうち、人をいたわる考え方に心を寄せるようになり、共に祈るのでした。 | 橋本だけでなく家族も捕らえたことを気にしていた勝重は、夢に出てきた老師からキリシタンの生き方が仏の道にも通じるのではないかと諭され、橋本の妻と子どもたちを釈放する覚悟を決めました。 |

|

|

| 牢から出された橋本の家族は、大阪のおばの家にあずけられました。灯籠に隠されていたマリア像を見つけ、父が早く牢から出てくるように祈るのでした。 | 伏見城にいた将軍秀忠は、父家康から貰った時計の修理が出来る者を探していたところ、勝重から牢内のキリシタンに出来る者がいると聞き、まだキリシタンが生きていたかと烈火の如く怒り、全員火あぶりにせいと命じました。 |

|

|

| テクラは、身重の身体で、迫ってくる迫害を喜んで受け、子どもたちとともに神に命を捧げる決心をして祈るのでした。 | 橋本家の奉公人ユキは、今回のことは自分が所司代に密告したためだとテクラに詫びるのでしたが、テクラは、お前のせいではない、とっくに所司代はご存知であったと、逆にいたわってやりました。 |

|

|

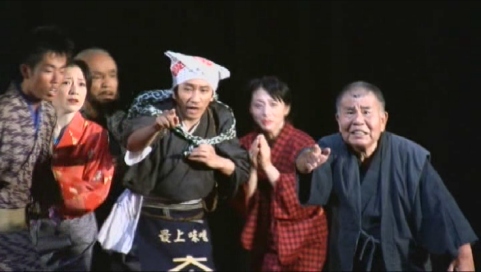

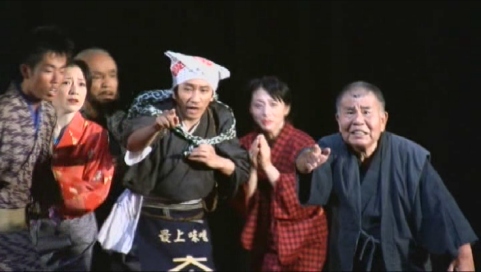

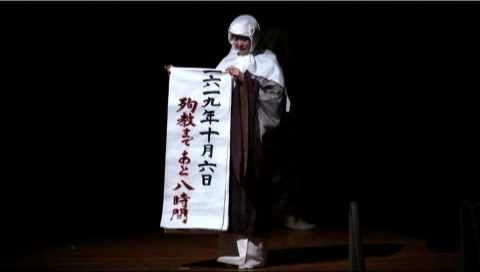

| 大阪のおばは、橋本の家族全員との別れが来たことを知り、テクラの頭に白い被衣をかぶせるのでした。 | 52名のキリシタンは牛車に乗せられて見せしめに大通りを引き回されます。都の見物人たちは、やさしかったキリシタンたちに対するお上の酷いなされ方が理解できませんでした。 |

|

|

| 所司代はせめてものの手向けとして、白木の十字架を用意し、苦しみも長引かないよう薪を積ませました。キリシタンたちは口々にイエス様、マリア様の名を叫んで命を捧げました。 | 見物人の1人は、神のために死を喜んで受け入れるキリシタンたちの姿を見て「死ぬほどに大切なものって何なの?私たちにあるのかしら!」と叫ぶのでした。 |

|

|

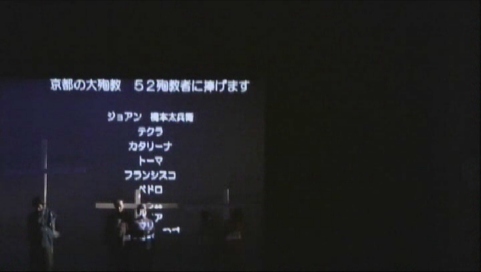

| 京都の殉教の有様について語り終えたマチアスは、命を永らえた自分の使命は、もう一度日本に戻って神様のために働くことだと、宣教師に決心を告げました。 | 十字架の後に、ジョアン橋本太兵衛、その妻と5人の子どもたちをはじめ、火あぶりになって神に命を捧げた52名の殉教者の名前が次々と写し出されました。 |

|

|

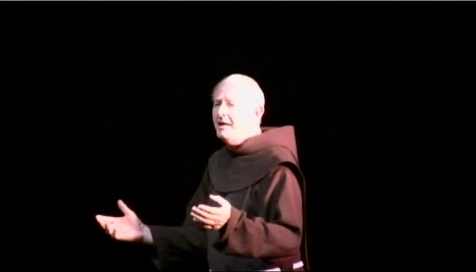

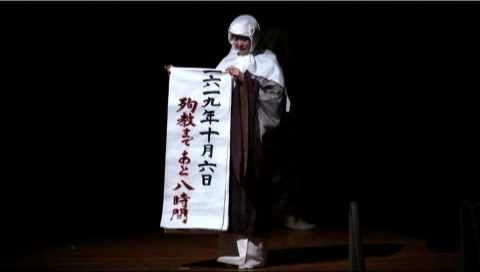

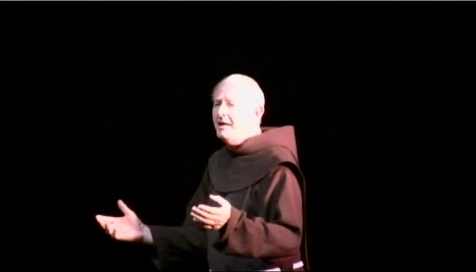

| 劇の後「今日のこの感動は、まさに奇跡です」とルカ神父は語りました。 | なぞの尼僧の進行役は、脚本・演出の西田明子(特別出演) |