|

|

|

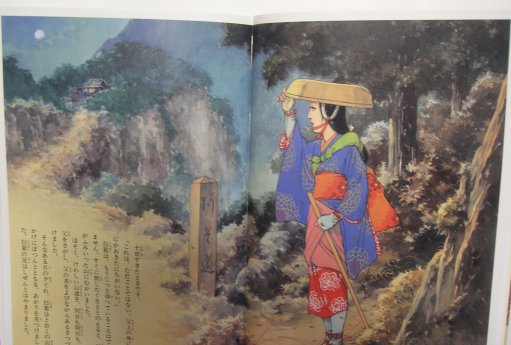

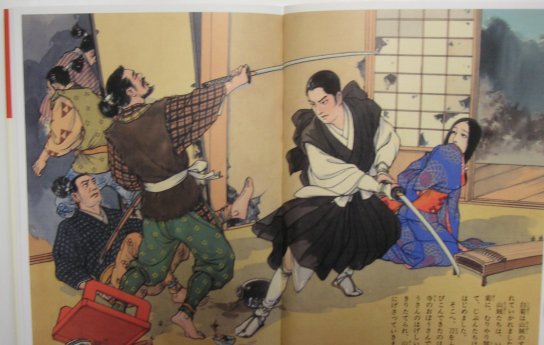

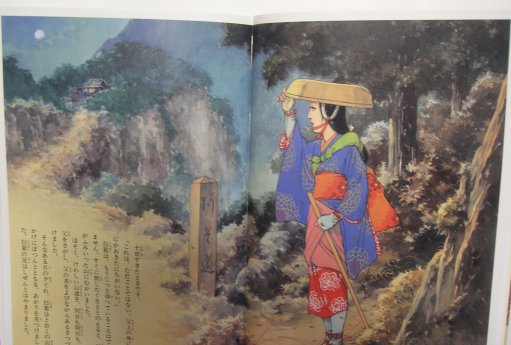

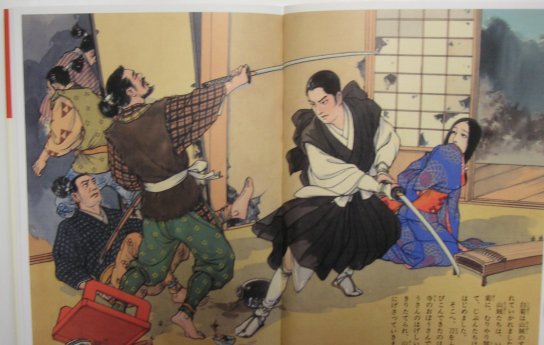

| 可憐な白菊が、帰ってこない父を捜すために、阿蘇の山道をけなげに1人で旅に出ました。 | 山賊に捕らわれ、強要されて琴を弾いている白菊を助けに、墨染めの衣の兄が助けにきました。 |

孝女白菊の絵本を手に入れました。

|

|

|

| 可憐な白菊が、帰ってこない父を捜すために、阿蘇の山道をけなげに1人で旅に出ました。 | 山賊に捕らわれ、強要されて琴を弾いている白菊を助けに、墨染めの衣の兄が助けにきました。 |

私が小学校3年ですから、60年前になりますね、学芸会で5年生が「孝女白菊」をやりました。そのとき白菊を演じた少女が、山賊に強いられて箏を弾きました。そのとき以来、箏の音が忘れられず、いろいろな楽器の中で一番心にしみ込む音色となりました。

青年期からこれまでずっと洋楽のクラシックが趣味となって来ましたが、60の手習いで地唄を習い、一流の地唄演奏家の戸波先生の箏と合奏していただいています。そして、当時の絵本が復刻されて手にはいるとは、夢を見ているようです。上の絵は、劇の舞台で私の心に残っている2場面の、絵本の一部をカメラで撮したものです。

孝女白菊の物語については、原作の漢文を落合直文が新体詩として発表したもので、大正から昭和にかけて全国的に一世を風靡したもののようです(私の小学校3年生は昭和22年)。

なんとかこの物語をもう一度読みたいものと考え、東京単身赴任生活(20年ほど前)のとき国会図書館で調べたことがありました。熊本の民話として確か「風蕭々」という話があったように思います。落合直文の詩は見あたりませんでした。

インターネットはすごいです。たまたま最近思いついて「孝女白菊」を検索したら、この絵本だけでなく、落合直文の全文まで読むことが出来たのです。絵本は早速ネットで注文しました。それが手許に届いたのです。

私の子どもがまだ小学生くらいのころ(30年ほど前)、夏休みには瀬戸内海のフェリーを利用して秋吉の実家まで連れて帰って1週間くらい過ごしたものです。関西から小倉に上陸したり、門司に上陸したりしていましたが、別府に上陸して阿蘇を経由したことがありました。前もって地図でコースを調べているときに、孝女白菊の碑が小さく地図に表示されていて、出来れば立ち寄れたらいいなと思いましたが、結局詳細は分からなかったので断念したということもありました。

孝女白菊を演じた少女は、多分まだ新山口駅の近くに過ごしていることと思いますが、連絡を取ることは躊躇しています。クリスタリゼーションは大事に残しておきたいですからね。