世界中で十五億人が見たと伝えられる、あの二千年開幕を告げるバチカンの儀式を、とうとう迎えることが出来たかと感慨をおぼえながら見ていました。1999年12月25日のことです。ヨハネ・パウロ二世教皇が聖なる扉を開け、お祈りをささげ、聖歌隊がイエスをたたえました。教皇が椅子にお座りになった時、突然、私は耳を疑いました。そして、少しずつ言い知れぬ感動が全身に広がってきました。流れてきた音楽が、日本の二人の女性演奏家による箏曲の「さくら変奏曲」だったのです。(これから背景に流れる曲です)

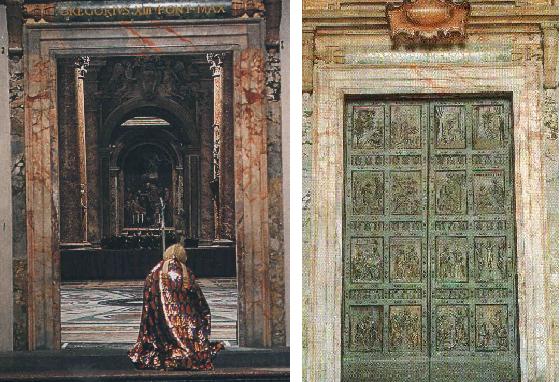

この大聖年の扉を開く儀式では、続いてアジア・オセアニアの人たちが扉を花で飾りました。この儀式を長い間待ち望んでおられた教皇様の意に叶ったものであったことは間違いないでしょう。新しい千年紀のカトリックの、東洋思想重視への流れを象徴しているように思えました。(写真は、右がその聖年に開かれる扉の閉まっているところ、左はヨハネ・パウロ二世教皇が開いた扉の前で祈っているところです。)

私はひょんなことから言葉通り「六十の手習い」で、地唄の三味線を始めました。母は私が物心ついたころから三味線を趣味としてよく弾いていましたが、父がサラリーマンのころはまだ時間がとれたでしょうけれど、終戦直前に父が田舎に戻って高校教師のかたわら兼業農家を初めてからは、もう好きな三味線も手に取ることができなくなったようです。ずっと後ほど父が亡くなって一人になっての晩年は、三味線に戻る時間もできてよく弾いていました。その母が膠原病で入院する前に、「もう私は弾けないからお前にあげる」と、三棹のうち一番大切にしていた三味線を私に呉れました。

半年ほど保管していたのですが、たまたま仮住まいしていたとき近所に生田流箏曲の先生がおられることを知り、思い切って門を叩いて、一から教えて貰い始めました。貰った三味線は長唄のものでしたが、その先生は地唄なら教えて上げられるし、その三味線でもいいからと、通い始めました。今三年過ぎて、宮城の曲を十数曲まで進みました。私は三味線だけならっているのですが、お稽古がすすんでその曲がそこそこ弾けるようになると、先生が琴をつけて下さるのです。私が唄と三味線で先生の妙なる音色の琴と合奏するのがとても楽しみなのです。

三味線は押さえる指の位置が少し違うと変な音が出てとても難しいのですが、楽譜に書ききれない微妙な間の取り方とか音のゆれなどがあります。また演奏会の舞台で、五十人の三味線の合奏でも指揮者がいません。みんな一生懸命他の人の音を聞き、それに合わせようとしているのです。邦楽の場合、それぞれが絶対的なものに自分が合わせるというよりもみんなに合わせる方を優先しているようです。

このことは自然を大切にし、調和を大切にするまさに日本に生まれた音楽ですが、私が目指している福音の生き方に何か通じるものがあるような気がします。