一昨年(2005年)秋、在世フランシスコ会の他宗教交流として、大本の亀岡の天恩郷を10数人で訪問しました。

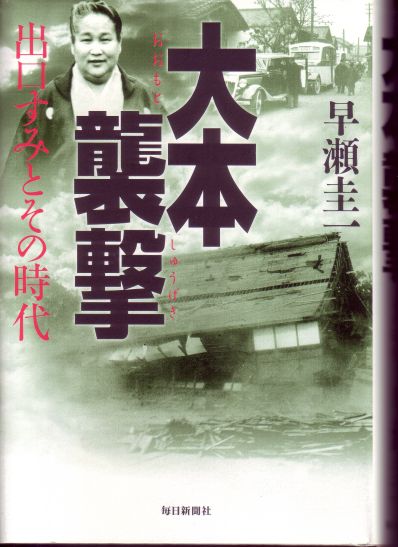

そのときのご縁かも知れません、『大本襲撃ー出口すみとその世界』という新刊を贈っていただきました。今ゆっくり落ち着いて本を読む時間はないので、朝晩時間を見つけては少しずつ読み進めました。2週間かけて読み上げました。

国家権力の誤解による宗教弾圧がいかに恐ろしいものであるか、特に警察取り調べの拷問のひどさには、人権よりも国家体制を重視した時代があったことに身震いをおぼえました(現代でも冤罪事件がたびたび表に出て、警察の拷問は完全にはなくなってはいないようで残念です)。

しかし、私には強く印象に残った嬉しい話が幾つかありました。

聖師 出口王仁三郎が終戦前に弾圧によって大本のすべての建物が破壊されて被った損害の賠償請求を国家に求めるよう周囲から奨められて、戦争によってひどい目に遭った国民の税金で支払われることになるのは忍びないと、一切請求しませんでした。それだけでなく、弾圧されたことについて、「それによって大本は一切戦争に協力しなかったという立場が明確になった」として喜んですらおられたということです。

第二代教主 出口すみが、質素に暮らして、そのエピソードとして台所の排水口から流れ出た漬け物の切れ端を溝の中に見つけて、それを洗い、細かく刻んで自分で食べたという話です。この話で、私は一燈園の西田天香さんのことを思い出しました。天香さんの「懺悔の生活」の中に、社員食堂で漬け物の切れ端も無駄にしないという話が出てきます。

出口すみの筆を見た北大路魯山人が、その素朴さに感動した話(魯山人が人間国宝に推挙されたが断ったということを別なところで知った)は気に入った。私は先に「人」という文字を筆で書きたいと考え、数ヶ月前から寝る前の時間を見ては何度もなんども「人」だけを書く習字の練習をしていますが、これはうまくなりたいという気持ちからです。それではとうてい「人」という文字は書けないなと思いました。しかし、無心になりたいと思ってすぐ無心になれるわけではない。そのためのかなりの修業が必要な気がします。やはり何も考えずに「人」を書き続けることでしょうか。

非常に高い関心を持って読み、得るものが大きかったのは巻末の東京大学教授島薗進氏への著者早瀬圭一氏のインタビュー記事「宗教学から見た大本」でした。

(2007. 7. 8)