年の初めに、京都文化博物館の沙羅書芸教室書芸展に知人の書道家が出展しているので、新型インフルエンザの熱が下がり、

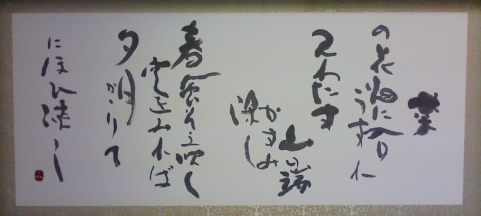

ウイルスもなくなったのでかろうじて最終日に見に行きました。わらべ唄のコーナーに知人の作品の素敵なものがあり、携帯で写しました。右の写真です。

別に次の2点の作品が目に付きました

一番始めはいちのみや、二は日光東照宮、三はさくら綜五郎、四は信濃の善光寺、

五つ出雲の大やしろ、六つむら村鎮守さん、七つ成田の不動さん、八つ大和の八幡宮

九つ高野の弘法さん、十で東京はくらんかい

一かけ二かけ三かけて、四かけ五かけて橋をかけ、

橋のらんかん手を腰に、はるか向こうをながめれば

十七・八の姉さんが、片手に線こう花を持ち

姉さん姉さんどこ行くの、

私は九州鹿児島の、西郷隆盛娘です

明治十年三月に、切腹なされし父上の、お墓参りに参ります

お墓の前で手を合わせ、なんまいだぶつと目に涙

これでおしまいジャンケンホイ

実はこれで私の子どもの頃を思い出しました。私は山口県の秋吉で高校卒業まで過ごしました。6人兄弟で兄、姉、姉、弟、妹でしたが、兄とは少し年も離れていて、3つ年上の双子の姉と子どもの頃よく遊びました。おかげで私はなんとなく男らしいところが足りないと、自分でも恥ずかしい思いをしたものです。姉たちがお手玉などで遊んでいるとき、私はさすが女の子の遊びのお手玉などはやりませんでしたが、上の2つの唄を姉たちがよく歌っていたのを思い出しました。ただ正確に憶えているわけではありませんが、少し違っているところがあります。それは次のようなものでした。

一番始めはいちのみや、二また日光東照宮、

三また佐倉の綜五郎、四また四国の金比羅さん

五つ出雲の大やしろ、六つむら村天神さま

七つ鳴門の浮動さま、八つ八幡の八幡宮

九つこうごのこうごさま、十でとうとうしんがんし、

ごうごうごうと鳴る汽車は、武夫と波子の生き別れ

二度と会われぬ汽車の窓、鳴いて血を吐くほととぎす

一かけ二かけて三かけて、四かけて五かけて六かけて

橋のらんかに腰をかけ、はるか向こうをながめれば

十七・八の娘ごが、片手に花持ち、線こうもち

姉さん姉さんどこ行くの

後ろの方の唄ですが、姉たちが歌っていたのを叔母が、「一かけ二かけて三かけて、四かけて五かけて六かけて、橋のらんかに、ではおかしい、そこは、一かけ二かけて三・四かけ、五かけ六かけ七かけて なら、次は八なので『橋』」で言葉が続くでしょう」となんども注意し、しかし姉たちは相変わらず「六かけて、橋のらんか」と歌っていました。双子の姉のうち妹の方は44年前に31歳で亡くなりました。教えてくれた叔母もとっくに亡くなりました。もうひとりの姉は元気にはしていますが、このようなことを憶えているか、今度会う機会があれば尋ねてみたいと思います。