京都市内キリシタン遺跡 案内

1.フランシスコの家

|

|

|

|

| 四条通りから南を見て右側 フランシスコの家 |

フランシスコの家の50メートル南の東側 | フランシスコの家から堀川通を挟んでちょうど東側辺り、四条病院にあるプレート |

四条堀川一筋西の岩上通南に50メートル

1593年に来日したフランシスコ会のバプチスタ神父は、このあたりの妙満寺跡の広大な敷地に教会を建てることを太閤秀吉から許されて、教会、修道院、病院を建てました。多くのキリシタンが付近に住みましたのでだいうす町と呼ばれていました。

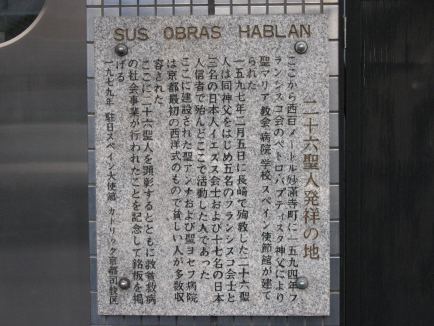

フランシスコの家からさらに50メートルほど南に行った綾小路の角に、「26聖人発祥の地 妙満寺跡」という石碑があります。この石碑は2002年3月帰天したイエズス会の茨木晃神父が建てたものと思われます。茨木神父は、スペイン生まれですが1967年日本に帰化し、帰天するまで京都教区で司牧されました。妙満寺は現在深泥池の北にあります。よく知られているのは、若い僧安珍を慕って、隠れた鐘に大蛇となって巻き付き、鐘を溶かしたという娘道成寺の物語の道成寺の鐘があることです。

フランシスコの家から堀川通を挟んだ東側に四条病院がありますが、ここの壁に石の説明板が埋め込まれています。その内容を紹介します。

「ここから西100メートル妙満寺町に1594年フランシスコ会のペトロ・パプティスタ神父により聖マリア教会、病院、学校、スペイン使節館が建てられた。1597年2月5日に長崎で殉教した26聖人は、同神父をはじめ5名のフランシスコ会士と3命の日本人イエズス会士および17名の日本人信者で殆どここで活動した人であった。ここに建設された聖アンナおよび聖ヨセフ病院は京都最初の西洋式のもので貧しい人が多数収容された。ここに26聖人を顕彰するとともに救貧救病の社会事業が行われたことを記念して銘板を掲げる。1979年中日スペイン大使館、カトリック京都司教区」

1596年、太閤秀吉はキリシタンたちを捕縛するように命じ、多くの捕り方がフランシスコの家辺りにある教会を囲みました。日本二十六聖人の殉教の始まりです。24人が牢に入れられ、荷車に乗せて引き回され、一条戻り橋で耳削ぎの刑を受けて長崎に送られました。

1986年、この場所の民家を買い受け、フランシスコの家を開設しました。現在はキリスト教文化資料館として、数多くのキリシタンの遺物、文書を展示しています。

2.小川牢屋敷跡

御池通小川通北西角

秀吉はこの辺りに獄舎を移設しました。キリシタンとして捕らえられた人たちは、大阪で捉えられた人たちと合わせて24人が、この場所の牢に入れられました(26聖人のあとの2人は、24人の後を追いかけて、長崎にいく道中で加わったものです)。

この牢から引き出されて一同は一条戻り橋に向かいます。

写真は、小河通から南の御池通りに向かって写したもので、右側のマンションあたりに小川牢があったものと思われます。

3.一条戻り橋

|

|

| 堀川にかかっている 一条の戻り橋の欄干 |

戻り橋の伝説が書かれています |

堀川通一条東

24人のキリシタンは、荷車に数人ずつ乗せられ、市中を引き回されます。そしてこの一条戻り橋で、耳を刃物で削ぎ落とされます。秀吉は両耳を落とすようにと指示しましたが、キリシタンに理解があった石田三成の取りなしによって、片耳だけにとどめられといわれます。24人はここから室町通りを南に下がり、伏見を通って遠く長崎の処刑場まで移されます。その道中で殉教者の中に入りたいという熱心なキリシタン2人が自らの意志で捕まり、これで26人になります。

24人が引き回されたのは1597年ですが、その後の1619年の京都の大殉教(都の大殉教)の52人も都大路を引き回され、この戻り橋を通ったものと思われます。

立て札に戻り橋のいわれについて次のように書かれています。

戻橋

延喜18年(918)、文章博士・三善清行が亡くなった時、父の死を聞いた子の浄蔵が紀州熊野から京都に馳せ帰ってみると、その葬列は丁度この橋の上を通っていた。浄蔵は柩にすがって泣き悲しみ、神仏に熱誠をこめて祈願したところ、不思議にも父清行は一時蘇生して父子物語を交わしたという伝説から戻橋と名付けたという。太平記剣の巻によれば、そのころ源頼光の四天王の1人であった渡辺綱が深夜この橋の東詰で容貌美しい女子にやつした鬼女に出逢ったという伝説もあるところである。京都市

(太平記剣の巻とありますが、平家物語の剣の巻にもこの物語があります)

すぐ近くに平安時代の陰陽師阿倍晴明が祀られている晴明神社があります。

4.上京教会跡

|

|

| 石碑と立て札 | 立て札 |

元請願寺通油小路南西角

1600年にこの地にイエズス会の教会が建てられました。間もなく徳川幕府の禁制により、閉鎖されました。

立て札には次のように書かれています。

此付近慶長天主堂跡

この付近に慶長9年(1604)頃に復興されたヤソ会の天主堂教会があった。京都でのキリスト教布教は信長の保護のもとに本格化し、南蛮寺も建てられたが、天正15年(1587)豊臣秀吉が追放令をしき、弾圧した。秀吉の死後、宣教師らは布教の許可を得ることと寺の再建に努力した。

関ヶ原合戦で徳川政権が確立すると、再びキリスト教布教が自由となり、この地に、新しい天主堂が復興された。旧南蛮寺よりはるかに美しい建物といわれ、宣教師が常駐し、荘厳なミサが行われた。付近には学校も設けられた。しかし慶長17年(1612)、徳川幕府はキリシタンの大弾圧を開始、天主堂も焼き払われてしまった。慶長天主堂が立ったのは、10年に足りない期間であった。京都市

5.南蛮寺跡

|

|

|

| 石碑と案内板 | 案内板 | 扇に描かれた南蛮寺 |

蛸薬師室町西に50メートル

信長の許しを得て、高山右近の財力、労力の多大な尽力で、この場所に当時としては目につく3階建ての南蛮寺が完成し、初ミサが捧げられたのは、1576年のことです。その様子は扇絵に残されています。この場所は信長が明智光秀により責められて誅殺された本能寺から東に メートル離れているだけで、当夜の騒ぎが聞こえたと残されています。この南蛮寺は1587年、秀吉のキリシタン追放令により取り壊されました。

この場所は、織田信長が討たれた本能寺(現在の河原町三条上がるにある本能寺は秀吉の命により移転されたもので場所は違います)から東に300メートルとすぐ近くであり、フロイスの日本史には、本能寺の変のとき、騒動が起こったという知らせのすぐあと、銃声が聞こえ、火が望めたとあります。また、本能寺から逃げ延びた人たちがこの南蛮寺に逃げ込んで、それを追う明智の軍勢と争いにならないかと心配している様子がうかがえます。

立て札には次のように書かれています。

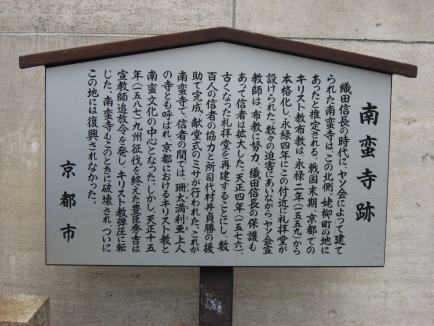

南蛮寺跡

織田信長の時代に、ヤソ会によって建てられた南蛮寺は、この北側、姥柳町の地にあったと推定される。戦国末期、京都でのキリスト教布教は、永禄2年(1559)から本格化し、永禄4年にこの付近に礼拝堂が設けられた。数々の迫害にあいながら、ヤソ会宣教師は、布教に努力、織田信長の保護もあって信者は拡大した。天正4年(1576)、ふるくなった礼拝堂を再建することにし、数百人の信者の協力と所司代村井貞勝の援助で完成、献堂式のミサが行われた。これが南蛮寺で、信者の間では、珊太満利亜上人の寺とも呼ばれ、京都におけるキリスト教と南蛮文化の中心となった。しかし、天正15年(1587)九州征伐を終えた豊臣秀吉は宣教師追放令を発し、キリスト教弾圧に転じた。南蛮寺もこのときに破壊され、ついにこの地には復興されなかった。京都市

6.都の大殉教碑(京都の大殉教とも元和の大殉教とも言われます)

|

|

|

|

| 橋本テクラと子どもたち 中山画伯 バチカン美術館蔵 |

信徒有志によって建てられた 殉教記念碑 |

処刑場所の鴨川 方広寺の西 |

川端通正面(正面橋から少し北側)

1619年10月6日、鴨川の六条から七条の間、現在の正面橋のあたりで、将軍秀忠の命により、52人のキリシタンが火あぶりの殉教を遂げました。うち11人は子供でした。

日本で大殉教と呼ばれるものが3つありいずれも元和年間に起きたので元和の大殉教とも呼ばれます。1919年の京都の大殉教では52名、1622年の長崎の大殉教では55名、1623年の江戸の大殉教では50名が処刑されました。

京都の教会は、徳川家康から布教を許されていましたが、1612年に入ると家康もキリシタンを禁じるようになって次第に迫害が激しくなりました。比較的キリシタンに好意的であった京都所司代

板倉勝重はやむなくだいうす町周辺に住んでいた信者のほとんどを捕まえて牢に入れましたが、伏見城を訪れていた秀忠はそれだけでは許さず、自ら火あぶりにするようにと処刑方法までも指示しました。

将軍の怒りとは対照的に、捕らえられていたキリシタンたちはすべてをキリストに捧げることが出来ると、喜んだと言われます。殉教者たちは、牢から出され、市中をみせしめのために引き回された後、六条河原まで連れてこられました。板倉重勝はキリシタンたちへの最後の気持ちとして27本の十字架を用意しており、52人はそれぞれに縛りつけられました。十字架を囲む薪も、殉教者の苦しみが少しでも短く済むようにと高く積み上げられました。橋本太兵衛如庵の妻テクラは炎の中で3人の子供を最後まで堅く抱きしめていました。

7.旧二条城跡

|

|

|

|

| 平安女学院近くの石碑 | 京都国際マンガミュージアム 西側の石碑 |

室町御池を北に上がった ところの石碑 |

|

烏丸通下立ち売り西

宣教師ルイス・フロイスが京に来たとき、二条城築城の指揮をしている現場で信長と親しく会見し、キリスト教の布教について許しを得ました。この二条城は下立売烏丸西(平安女学院近く)にあるもので、1569年のことです。フロイスによると、信長との会見の後、将軍に引き合わされたとあります。

現在御池通りを上がって堀川通に面している二条城があり、これは徳川家康が築城したもので、造営総奉行は京都の大殉教のときキリシタンをかばう京都所司代の板倉勝重です。1603年に落成、家康は伏見状で征夷大将軍の宣旨を受けてこの二条城に入りました。将軍就任の祝賀の儀はここで行われました。明治維新で将軍徳川慶喜が大政奉還を行ったことで知られています。ここは世界文化遺産として登録されています。

信長は上洛したときの宿所とするため烏丸と室町の間(両替町)の御池通北側に二条邸を譲り受けて改修しました。後に誠仁親王に献上しました。両替町御池通北側(京都国際マンガミュージアムの西側)と、室町御池通上がるの2個所に二条殿跡の石碑があります。1582年に本能寺に信長が攻められたとき、嫡男の信忠は出撃しようとしましたが、防御能力に優れた場所としてこの二条新御所に籠城しましたが、衆寡敵せず討ち死にしました。ただしこの場所はフロイスと会見した平安女学院近くという説もあります。

8.妙心寺 春光院

|

|

|

| 妙心寺正門(南門) | 春光院 | 南蛮寺の鐘 |

嵐電北野線妙心寺駅南

妙心寺にある塔頭の一つ春光院に、重要文化財に指定されている南蛮寺の鐘があります。この鐘の側面には、キリスト表すIHSの記号と1577年と刻まれています。この鐘は5.の南蛮寺で使われていたものと言われています。(通常公開されていません)。南蛮寺の鐘がここ妙心寺春光院にたどり着くまで、数奇な運命があったのではないかと想像されます。

妙心寺は、京都市右京区花園にある臨済宗妙心寺派大本山の寺院で、創立者は花園法皇(1297〜1348)です。日本にある臨済宗寺院約6,000か寺のうち、約3,500か寺を妙心寺派で占めると言われます。三門、仏殿、法堂などの中心伽藍の周囲には多くの塔頭寺院が建ち並び、現在でも東西約600メートル南北約600メートルほどの広大な敷地に一大寺院群を形成しています。妙心寺の北門から北に1キロほど行ったところに、同じ妙心寺派の寺院ですが、枯山水の庭園で世界的に知られている龍安寺があります。

9.将軍塚

|

|

|

| 「都の聖母」 像 |

1200年前に将軍の像が 埋められたという塚 |

将軍塚展望台からみた京都市内 夜景はきれいです |

東山将軍塚

1549年鹿児島に上陸したフランシスコ・ザビエルは、日本の指導者に布教の許しを得たいと翌年京都に入りましたが、当時の政治情勢から、天皇にも将軍にも会うことが出来ず、失意の内に京都を離れました。しかしフランシスコ・ザビエルの心の中には、いつかこの日本の都に聖母に捧げた聖堂を建てたいとの望みを抱いていました。

フランスのレオン・ロバン神父は、常々日本の殉教者の記録を読み深く感激していました。1864年、ロバン神父はフランシスコ・ザヴィエルの望みを知り、ザヴィエルが日本に携えて来たと伝えられる聖母の画像にちなんで、膝の上に幼いイエスを抱く六体のブロンズの聖母像をローマで鋳造させ1865年ピオ九世教皇から聖母像の祝別を受け、御像を「都の聖母」と命名しました。

翌1866年、その中の一体が横浜にいたジラール神父のもとに届けられました。1873年

(明治6年)、ヴィグルー神父は一人の日本人青年とともに、「都の聖母」の御像を持って京都の市内を見おろす東山将軍塚に埋めました。1879年(明治12年)京都に赴任したヴィリオン神父は、話に聞いていた将軍塚に登り、埋められた聖母像を掘り出しました。彼は御像を大切に持ち帰りました。

1890年(明治23年)河原町教会の献堂式の日、この「都の聖母」像と、その由来が参列者に紹介されました。2004年9月、「都の聖母」に捧げられた河原町教会地下の小聖堂にこの聖母像が安置されました。

将軍塚というのは、桓武天皇が長岡京から平安京(京都)に都を移したとき、和気清麻呂の進言により、都を守護するため土で出来た将軍像に甲冑を着せて埋めた場所と言われます。京都市内を一望に見渡すことが出来て、特に京都のメジャー夜景スポットとして、良く知られています。

ジラール神父は、この話を耳にして、京都を見守る聖母像を埋める一番ふさわしい場所として選んだのではないかと思われます。

10.だいうす町

|

|

| だいうす町と呼ばれていた付近 |

高辻通西洞院一筋東南側

1600年頃、この辺りにイエズス会の修道院が作られ、続いて大聖堂が建てられました。この近くに多くのキリシタンが住みついて、だいうす町と呼ばれました。1619年に火あぶりになって殉教した52名の中の多くのキリシタンがこの地に住んでいたものと思われます。

1618年、徳川幕府による厳しい迫害が少し落ち着いたので、御降誕祭の夜にだいうす町に住んでいた人たちは共にその夜の喜びを分かち合うことにしました。近所の人々は賑やかな集まりに気付き、所司代に知らせを送りました。所司代の板倉勝重は、キリシタンに悪い感情は持っていなかったので、都の雰囲気を乱さないために無関心を装いましたが、数日後、勝重の長男宗重が江戸から戻り、将軍からキリシタンを厳しく取り締まるようにという指示を受けていることを伝えましたので、勝重はやむなくだいうす町のキリシタンたちを捕縛する命令を出したといわれます。1619年1月、役人たちが町の門を閉じてキリシタンの家に入り、見つけ次第誰でも捕らえ、36人が縛られて近所の家に集められ、帰郷するように命じられたが、信仰を捨てる人はいませんでした。所司代は全員を牢に入れるように命じました。

写真の通路の向こうに、菅原道真を祭った菅神社の鳥居が見えています。

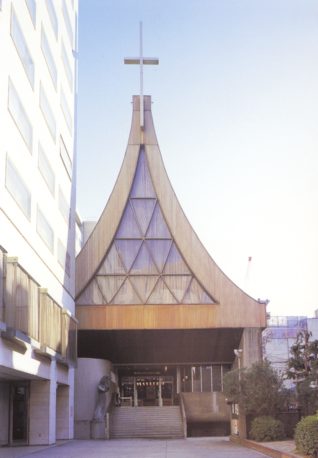

11.西陣教会 西陣教会ホームページ

|

|

| 教会の外観 | 毎年行われる26聖人顕彰ミサ |

新町通一条上る

一条戻り橋のすぐ近くにある教会で、百年前の1907年に創立されました。

毎年日本26聖人殉教者の祝日(2月5日)近くの日曜日に、顕彰司教ミサが行われ、200人を越える信者が敬虔な祈りを捧げます。

西陣という地名は、室町時代の末期の応仁の乱のとき、細川勝元の東軍に対する山名宗全の西軍が陣を敷いたところから呼ばれたもので、近代になって高級織物の西陣織の名の起こりでもあります。今でも近くの小路を歩くと、町屋風の建物から機織りの音が聞こえることがあります。

2007年4月、創立100年記念ミサが捧げられ、大勢の信者が集まり、祝いました。

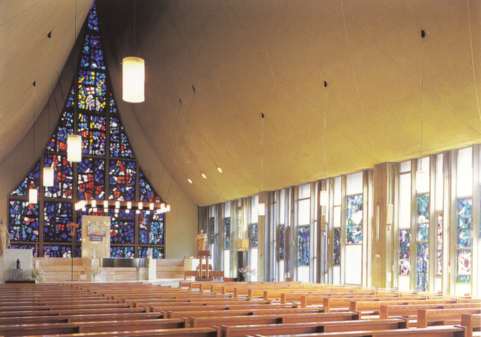

12.河原町教会(司教座聖堂) 河原町教会ホームページ

|

|

|

| 教会の外観 | 教会の聖堂内部 | 都の聖母に捧げられた小聖堂 |

河原町通三条上る

司教座聖堂というのは、教区の代表である司教の座がある教会のことです。京都教区では京都府、滋賀県、奈良県、三重県の四府県にある教会の中心です。

現在の河原町教会の建物は、1972年11月23日、祝聖式が行われました。

旧聖堂は1890年に献堂された木造のゴシック式建物で、現在の聖堂の建築にあたって、愛知県の明治村に移され、保存されています。

河原町教会は、1549年、スペインから当時の航海技術で困難を極めた船旅を経て鹿児島に上陸し、京都に上って日本に最初に宣教した聖フランシスコ・ザビエルを保護の聖人としていただいています。

河原町教会には将軍塚に埋められていた「都の聖母」に捧げられた小聖堂があり、聖母像が安置されています。